讃井 ロックダウンの問題(第74回)、ワクチン接種義務化の問題(第75回)に引き続き、新型コロナウイルス感染症に対する施策を法的観点から考えます。今回は、病床確保を強制的に行うことがなぜできないのかなど、医療供給体制と法律の問題について憲法学者の大林啓吾千葉大学教授に伺います。大林教授は、「憲法とリスク」を研究テーマの1つとされ、その中で公衆衛生の問題に取り組んでいらっしゃいます。

千葉大学大学院専門法務研究科教授。憲法の観点から公衆衛生の問題を研究し、著書に『コロナの憲法学』、『感染症と憲法』、『憲法とリスク』などがある。

讃井 この2年間、新型コロナ感染症による医療逼迫が大きな問題になりました。その背景にあったのは、日本特有の医療体制です。アメリカをはじめ欧米諸国の多くは大きな病院に医療資源が集中していますが、日本の場合は中小の私立病院に医療資源が拡散しているという特徴があります。平常時は、コンビニのように受診できて患者にとっては非常に便利なシステムなのですが、いざ非常時になると病床の転換がスムーズにできませんでした。トータルの病床数は十分過ぎるほどあるのに、新型コロナ感染症患者のために確保できた病床数は僅か数パーセント、しかも多額の補償が必要でした。また、指揮系統も不明瞭で、国公立病院に対してすら政府・自治体は強制力を発揮できませんでした。感染爆発時には、本来入院すべき患者が入院できない事態が発生したわけで、非常時の医療体制の準備としてはとても脆弱だったと思うのですが、法律的にネックになっていることはあるのでしょうか? 大林 まず、現行法はパンデミック時に強制的に医療体制を整える規定を設けていません。新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)47条は、医療機関は緊急事態時に業務計画に基づいて医療等を確保するため必要な措置を講じなければならないとしていますが、何をしなければならないのかが曖昧ですし、とくに罰則が設けられているわけでもありません。病床確保と患者受け入れについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)16条の2に基づき、国や自治体が病院に対して協力を要請できますが、あくまで要請どまりでした。

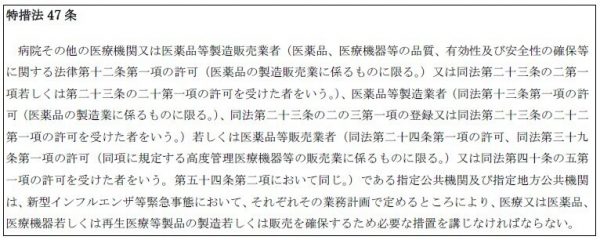

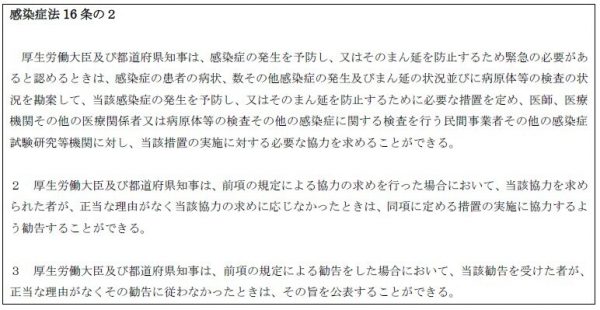

大林 まず、現行法はパンデミック時に強制的に医療体制を整える規定を設けていません。新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)47条は、医療機関は緊急事態時に業務計画に基づいて医療等を確保するため必要な措置を講じなければならないとしていますが、何をしなければならないのかが曖昧ですし、とくに罰則が設けられているわけでもありません。病床確保と患者受け入れについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)16条の2に基づき、国や自治体が病院に対して協力を要請できますが、あくまで要請どまりでした。

新型コロナ禍では医療逼迫のおそれが現実味を帯びはじめたこともあって、2021年2月の感染症法改正により、病院に対して病床確保と患者受け入れについて協力の要請だけでなく、正当な理由なく応じない場合には勧告や公表が可能になりました。強制力のある手段が盛り込まれたわけではありませんが、内容的には以前よりも強化されたといえます。

しかしその後、第5波で相当逼迫した状況になるまで(2021年8月まで)、国や自治体は要請すら行いませんでした。なぜそうなったかを考えると、そもそも医療機関への要請には、政治的(集票)、実効的(人的協力・物理的可能性・予算)、法的(病床基準)な難しさがあるからだと思います。

このうち法的要因については、病床基準の問題が根っこにあると思われます。政府は従来から、許可や保険指定の際に病床基準を考慮し、地域配分などを考えながら病床数を抑制してきました。ひらたくいえば、政府が病床数をコントロールし、病院側はそれを自由に設定することができませんでした。

このうち法的要因については、病床基準の問題が根っこにあると思われます。政府は従来から、許可や保険指定の際に病床基準を考慮し、地域配分などを考えながら病床数を抑制してきました。ひらたくいえば、政府が病床数をコントロールし、病院側はそれを自由に設定することができませんでした。

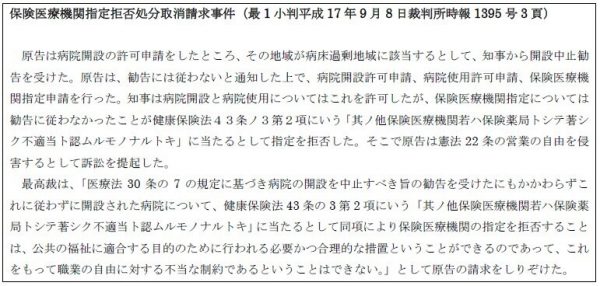

この問題については、県の勧告に従わずに病床過剰地域に開設した病院に対して知事が保険指定拒否をしたところ、その病院が県を相手取って訴訟を起こしたことがあります。そこでは保険指定拒否が病院の営業の自由を侵害しているかどうかが争点となりました。最高裁は合憲の判断を下したのですが、このように病床数をめぐって国や自治体と病院が争ってきたという経緯があるわけです。 ですから、「緊急事態だから今度は病床を増やせ」と要求するのは、営業の自由の制限という憲法上の問題が生じるだけでなく、病院側から反発を受け、その後の協力を得られない可能性があるのです。

ですから、「緊急事態だから今度は病床を増やせ」と要求するのは、営業の自由の制限という憲法上の問題が生じるだけでなく、病院側から反発を受け、その後の協力を得られない可能性があるのです。

もちろんこの法的要因以外にも、政治と医療の関係、あるいは病床だけ増やしても人手が足りなければ意味がないという実効的な問題もあって、国や自治体は要請することすらも慎重だったのだと思います。

讃井 大林先生のおっしゃるとおり、病床を確保しただけでは不十分で、最終的にはそこで働く人を確保しなければなりません。個人的には、第1波の時から都道府県境を越えた医療従事者の移動がもっと柔軟に行われてもいいのではないかと感じていました。感染が広がっていない地域から蔓延している地域に医療従事者が移動するような仕組みを法的に作ることはできないのでしょうか? 大林 逆質問になってしまうのですが、たとえばそういった事態を想定して、「病院同士で連携して人の移動をこんな形でやってください」といったような感じのものを政府が提示したほうが、現場の方々にとってはやりやすいのでしょうか? それとも、むしろそんなことを指示される筋合いはないというふうに感じてしまうのでしょうか?

大林 逆質問になってしまうのですが、たとえばそういった事態を想定して、「病院同士で連携して人の移動をこんな形でやってください」といったような感じのものを政府が提示したほうが、現場の方々にとってはやりやすいのでしょうか? それとも、むしろそんなことを指示される筋合いはないというふうに感じてしまうのでしょうか?

讃井 医療従事者の考え方はさまざまです。新型コロナは怖いし関わりたくないというドクターもいらっしゃるでしょう。ただ、基本的にドクター、ナースは、「人のために役に立ちたい」と思って医学部や看護学部に行く人がマジョリティーです。ですから、「蔓延して大変な地域を助けにいきたい」という医療従事者の背中をポンと押してあげるような仕組みを法律なり行政なりが作ってくれたら、人の確保ももっとうまくいくのではないかと思います。

大林 なるほど。指針があった方がいいということでしたら、基本的対処方針の中にそうした内容を盛り込むのも一案かもしれません。特措法は政府が基本的対処方針を定めるとし、それに基づいて行政機関や都道府県と対策を調整することができるとしていますので、その中で具体的な医療関係者の人員配置や移動の方法、住居や給与などの待遇などについても作成することができるはずです。あるいは、感染症対策用の大病院の設営や医療スタッフの確保、さらには連携方法などに関する規定を設けるための法改正をするのも1つの手でしょう。

ただし、法律や条例を作る際には、医療従事者の自由や権利を制限することがないよう慎重な検討が必要になります。

讃井 最後になりますが、コロナ禍に対する日本政府・自治体の対応を憲法学者の立場から見ると、どのような評価になるのかお聞かせください。 大林 結果論的になりますけれども、施策としてはよくやってきた部類に入るのではないかと思います。法的な整備がそれほど十分でない中でここまでできたというのは、国民の協力が大きかったのはもちろんですが、対応としてもまずまずだったといえるのではないでしょうか。また、少なくとも欧米と比べて感染者数や死亡者数などをかなり抑えられているのは評価できるでしょう。

大林 結果論的になりますけれども、施策としてはよくやってきた部類に入るのではないかと思います。法的な整備がそれほど十分でない中でここまでできたというのは、国民の協力が大きかったのはもちろんですが、対応としてもまずまずだったといえるのではないでしょうか。また、少なくとも欧米と比べて感染者数や死亡者数などをかなり抑えられているのは評価できるでしょう。

他方で、今回の対応が将来も通用するかどうかは別問題だと思います。ですから、2009年の新型インフルエンザウイルスの世界的流行をうけて特措法を作ったのと同様、今回の経験をもとに新たな法律を作っていくという作業が必要でしょう。

とくに個々の場面ではさまざまな問題を抱えていたので、これまでの対応の検証が不可欠だと思います。たとえば、緊急事態宣言や重点措置の発令で十分だったのか、あるいは逆にその発令が不要な時がなかったか、補償は十分だったのか、あるいは一部に偏っていなかったか、地方自治体の独自の対応には法の支配の観点から問題がなかったかどうかなど検証すべき問題がたくさんあって、それらを踏まえながらロックダウン規定や先ほど讃井先生がおっしゃったような医療界からの要望を法律に盛り込むかどうかを検討することが重要になってくると思います。

讃井 ありがとうございました。法の支配の下でより良いシステム・体制を作るためには、情報発信、さらには政治に対して声を上げることがいかに大切かということがわかりました。

(12月7日対談 構成・文/鍋田吉郎)

※ここに記す内容は所属組織・学会と離れ、讃井教授、大林教授個人の見解であることをご承知おきください(ヒューモニー編集部)。

連載第77回は1月24 日掲載予定です。