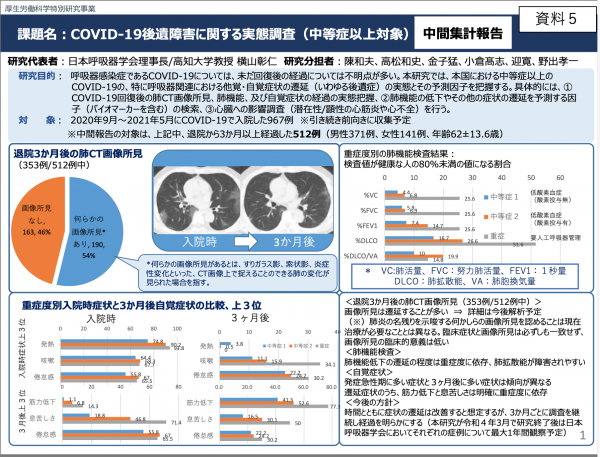

6月16日、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の後遺症に関する実態調査の中間報告を発表しました。以下はその調査の結果概要です。

・入院患者で中等症以上だった約350人のうち、半数以上で退院3か月後の肺CT画像に影などの肺炎の名残が認められた。

・入院した約500人に対する診断6か月後のアンケートでは、約8割が罹患前の健康状態に戻ったと回答(約2割は、倦怠感、息苦しさ、思考力・集中力の低下、睡眠障害、脱毛といった何らかの症状があると回答)。

・入院または療養中の約250人に嗅覚障害と味覚障害について調査をしたところ、「両方の障害がある」が37%、嗅覚障害のみが20%、味覚障害のみが4%だった(計61%)。しかし、多くの人は新型コロナ感染症の治癒にともない両障害がなくなった(退院1か月後に、嗅覚障害が60%、味覚障害が84%改善)。

一方、1733人の患者を追跡した中国・武漢のデータ(Lancet 2021;397:220)によれば、退院6か月後の時点で76%の患者に、呼吸器症状、疲労、筋力低下、睡眠障害、不安、うつなど、何らかの症状が残存していました。

いずれにしても、少なくはない一定数の患者が後遺症に苦しんでいるのは間違いありません。たとえ新型コロナの感染が収束しても、後遺症の問題が残ることを忘れてはいけないでしょう。

一口にコロナ後遺症と言っても、その症状はさまざまです。昨年来、徐々にその特徴が明らかになってきて、現在は大きく4つに分類されます。

①肺・心臓への慢性的障害

息切れ・息苦しいといった症状、肺の線維化(CT上の所見)、心筋の炎症・心筋炎・不整脈など。

重症患者に起こる筋肉の障害、脳・神経の障害、精神の障害など。 ③ウイルス後疲労症候群、その重症型と呼んでも良い筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS 第29回、第30回参照)

③ウイルス後疲労症候群、その重症型と呼んでも良い筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS 第29回、第30回参照)

長い期間(半年以上)にわたって強い疲労感が続き、全身の脱力などによって、日常生活を送るのが困難になる原因不明の病気。簡単な家事を行っただけで翌日から1週間ベッドから起き上がれないという症状など、身体的負荷のあとに極端な消耗が起こることがひとつの特徴。

④持続する新型コロナ感染症の症状

発熱、嗅覚・味覚障害など。感染後4週間以上経っても(急性期を過ぎても)、新型コロナ感染症自体がまだ治っていない、あるいはぶり返してしまうと考えられる。

以上の4つの病型は、ひとりの患者にオーバーラップして現れることも多くあります。また、既存の医学的知識に基づいて大まかに分類をしてはいますが、「なぜコロナでそのような後遺症となるのか」はまだわかっていません。ウイルス感染自体による症状・兆候以外にも、もともとその患者が持っている個別の因子も関わると考えられるため、メカニズムを解明しにくいのです。

さらに、4つの病型のうち①~③の3つは、じつは新型コロナ感染症に特異的な後遺症ではなく、他の感染症に罹患して重症化すると一定数発生するものです。これまでの知見を治療に活用できるので、冷静になることが必要です。かつ、大きな目で見れば、知見が不足していた分野(たとえばME/CFS)での研究進展も期待できるでしょう。これだけ多数の感染後後遺症患者が世界中で同時に発生したことは、今までないからです。

もちろん、他の感染症でも見られるからといって、コロナ後遺症がやっかいであることに変わりはありません。たとえば、細菌性の肺炎では、肺炎が悪化してなかなか治らず回復まで長く時間がかかってしまうような場合は後遺症が心配されますが、細菌に効く抗生剤があるので、早い段階で治療が開始されれば、比較的重症化しにくいのです。それに対し、コロナには、抗生剤ほど「効く」薬がありません。しかも、繰り返しになりますが、後遺症患者の絶対数がこれまでにないほど多いのです。コロナ後後遺症が社会的に重大な問題であると認識して、医療に限らずさまざまなセーフティーネットを構築していかなければならないでしょう。

すでに後遺症の怖さは多数の報道で伝えられています。私が最近知ったのは、退院後1年が経過した今も、在宅酸素療法を続けざるを得ない患者さん(50代男性Aさん)の例です。6月12日に開催した日本集中治療医学会・第5回関東甲信越支部学術集会(第52回参照)の「コロナ後遺症と集中治療後症候群――集中治療スタッフが患者・家族から学ぶこと」というシンポジウムに参加してくださったのが、Aさんのご家族でした。 第1波のさ中、発熱後9日間自宅療養を余儀なくされたAさんは、救急搬送されたときにはすでに重度の肺炎(重症化)になっていたそうです。AさんはICUに入室し、その後コロナとの闘いに勝ちましたが、退院後の現在も機械で酸素吸入を行っているそうです。肺に大きな障害が残ってしまったため、鼻カニューラ(チューブ)で鼻から酸素を投与しないと、酸素飽和度が低くなってしまう、あるいは息苦しくなってしまうのです。外出する際は、機械をカートやリュックで持ち運ばなければなりません。家にいる時も手放せません。1年経ってもAさんにかつての日常は戻っていない=コロナは終わっていないのです。

第1波のさ中、発熱後9日間自宅療養を余儀なくされたAさんは、救急搬送されたときにはすでに重度の肺炎(重症化)になっていたそうです。AさんはICUに入室し、その後コロナとの闘いに勝ちましたが、退院後の現在も機械で酸素吸入を行っているそうです。肺に大きな障害が残ってしまったため、鼻カニューラ(チューブ)で鼻から酸素を投与しないと、酸素飽和度が低くなってしまう、あるいは息苦しくなってしまうのです。外出する際は、機械をカートやリュックで持ち運ばなければなりません。家にいる時も手放せません。1年経ってもAさんにかつての日常は戻っていない=コロナは終わっていないのです。 新型コロナ感染症以外にも在宅酸素療法を受けている患者さんはたくさんいます。しかし、その多くは肺疾患が慢性化する過程で肺の状態が悪くなる方です。新型コロナのような急性疾患で、かつその後遺症で在宅酸素療法が必要になることはほとんどありません。この点からも、新型コロナ感染症はやはり恐ろしい病気だと感じます。

新型コロナ感染症以外にも在宅酸素療法を受けている患者さんはたくさんいます。しかし、その多くは肺疾患が慢性化する過程で肺の状態が悪くなる方です。新型コロナのような急性疾患で、かつその後遺症で在宅酸素療法が必要になることはほとんどありません。この点からも、新型コロナ感染症はやはり恐ろしい病気だと感じます。

コロナ後遺症に苦しむ方々には社会的救済が必要だと思います。平畑光一先生(平畑クリニック)や森岡慎一郎先生(国立国際医療研究センター)らをはじめとする多くのドクターのご尽力により(第29回、第30回)、現在ではフォローアップ外来を設置する医療機関も増えてきましたが、医療だけでは解決できません。職場や学校などのコミュニティー内で、コロナと闘い生還した人が肩身が狭い思いをすることがないよう「よかったですね、お帰りなさい」と迎えてもらえる社会としての雰囲気づくりが、まだまだ足りないと思います(第10回)。

同時に、今後後遺症患者をできるだけ出さないためには、新規感染者を減らさなければなりません。緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き感染予防策の徹底をお願いしたいと思います。また、ワクチンについてはさまざまな考え方がありますが、私は一医師としてワクチン接種を推奨します。以下は第38回の小出昌平先生(ニューヨーク大学)のことばです。

「多くの研究者が携わってきた研究によって、危険を最小限に抑えつつ効果を最大限に上げるワクチンが開発されました。免疫を得るために、自然に感染してウイルスの遺伝子全部を体に入れるのと、ウイルスの遺伝子のごく一部(=ワクチン)を体に入れるのと、どちらが安全でしょうか。

また、重症化リスクが低い若年層でも一定の確率で後遺症が出ることがわかってきている一方で、ワクチン反応で長期間残るものは今のところ報告されていません。どちらのリスクが低いでしょうか。」

いずれについても、私は後者だと考えます。ただ、ワクチンを接種するかしないかは最終的に個人の判断に任されています。頭でわかっていても怖さが先に立って接種する勇気が出ない人がいらっしゃいます。接種しない人が差別を受けることがないような社会としての雰囲気づくりが必要で、「誰が打って誰が打ってないかわからないし、必要以上に詮索しない」ことが当座の処方箋になるのではないでしょうか。また、「最終的にはご自身の判断」で決めることですから、ワクチンに反対する人が“反ワクチン”を社会に向かって声高に叫ぶとには強い違和感を覚えます。

(6月16日口述 構成・文/鍋田吉郎)

※ここに記す内容は所属組織・学会と離れ、讃井教授個人の見解であることをご承知おきください(ヒューモニー編集部)。

連載第57回は7月5日掲載予定です。