現在、新型コロナウイルス感染症の急拡大が止まらず、医療体制を維持できるかどうかの瀬戸際に立たされています。そんな中でも、「新型コロナ感染症は恐れる必要などない」という専門家が一部にいます。私は常々、客観的なデータや事象に基づいて「正しく恐れましょう」と訴えてきました。そこには、過剰な恐れは、合理性のない過剰な感染予防策や検査につながり、限りある医療資源の無駄遣いを招いてしまうという意味も込めています。しかし、実際に新型コロナ感染症重症患者の治療にあたってきた私は、恐れなくてよいと考えたことなどついぞありません。

現在、新型コロナウイルス感染症の急拡大が止まらず、医療体制を維持できるかどうかの瀬戸際に立たされています。そんな中でも、「新型コロナ感染症は恐れる必要などない」という専門家が一部にいます。私は常々、客観的なデータや事象に基づいて「正しく恐れましょう」と訴えてきました。そこには、過剰な恐れは、合理性のない過剰な感染予防策や検査につながり、限りある医療資源の無駄遣いを招いてしまうという意味も込めています。しかし、実際に新型コロナ感染症重症患者の治療にあたってきた私は、恐れなくてよいと考えたことなどついぞありません。

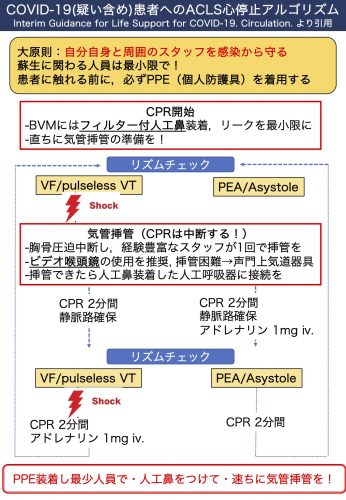

また、繰り返し述べてきたように、新型コロナ感染症は、「感染力がある程度強くて広がりやすく、かつある程度重症化しやすい」(第22回参照)、「無症状でも感染力がある=ステルス性がある」(第11回参照)、「非常に多様な後遺症が現れる」(第9回参照)…等々、本当にやっかいな病気です。そのやっかいさは、患者が死に直面した場面、そして不幸にして亡くなってしまった後にもあります。今回は、新型コロナ感染症と死について考えてみたいと思います。 新型コロナ感染症に限らず、患者の病状が悪化して呼吸や心臓が停止(=心肺停止)してしまった時、われわれは心臓マッサージ、あるいは人工呼吸といった心肺蘇生を試みます。一般的には、酸素マスクを患者の口に当てて換気をしながら、胸骨圧迫(心臓マッサージ)を施します。

新型コロナ感染症に限らず、患者の病状が悪化して呼吸や心臓が停止(=心肺停止)してしまった時、われわれは心臓マッサージ、あるいは人工呼吸といった心肺蘇生を試みます。一般的には、酸素マスクを患者の口に当てて換気をしながら、胸骨圧迫(心臓マッサージ)を施します。

新型コロナ感染症では、心臓マッサージや、マスクによる人工呼吸によってウイルスを含んだエアロゾルが大量発生するとされ、心肺蘇生は感染リスクの高い処置のひとつです。医師・看護師は感染防護具をつけなければなりません。フルガウン(もしくはタイベックという上下つなぎの防護具)にN95マスク、フェイスシールド、手袋を二重に装着して心肺蘇生を行うというのが、新型コロナ感染症患者の場合のスタンダードです。

気を付けなければならないのは、新型コロナ感染症の疑いがあるが、まだPCRなどの検査でそれが否定されていない“コロナ疑い”患者です。無症状陽性者、あるいは無症状だが後になって発症する潜伏期の患者が入院している可能性があるので、救急車で運ばれてくる心肺停止患者はもちろんのこと、“コロナ疑い”の患者が入院後に何らかの理由で心肺停止した場合、感染リスクは高いと考える必要があります。新型コロナ感染症にはステルス性があり、たとえば他の病気で入院時にPCR検査陰性であっても感染可能性を否定できないからです。したがって、自治医科大学附属さいたま医療センターでは、院内の場所を問わず心肺蘇生の際には必ずPPE(個人防護具)をつけるというルールを採用しています。

ただ、心臓が停止すると秒単位で蘇生の可能性が低下していくので、心肺停止に遭遇したらすぐに心肺蘇生を行わなければなりません。ですから実際は、医療従事者は、自分の感染の可能性よりも患者の救命を優先してPPEなしで心肺蘇生を始める人も多いのも確かで、そのような場合、別の医師がすみやかにPPEを装着して交代するという対応をしています。さらに、患者の“コロナ疑い”の程度が高ければ、後で患者や心肺蘇生に関わった医療従事者にPCR検査を行なうという対応をとっています。

ただ、心臓が停止すると秒単位で蘇生の可能性が低下していくので、心肺停止に遭遇したらすぐに心肺蘇生を行わなければなりません。ですから実際は、医療従事者は、自分の感染の可能性よりも患者の救命を優先してPPEなしで心肺蘇生を始める人も多いのも確かで、そのような場合、別の医師がすみやかにPPEを装着して交代するという対応をしています。さらに、患者の“コロナ疑い”の程度が高ければ、後で患者や心肺蘇生に関わった医療従事者にPCR検査を行なうという対応をとっています。

以上のように、新型コロナ感染症は、患者が死に直面した場面でも、通常とは異なる負担を医療従事者に強いてきます。

新型コロナ感染症患者が不幸にして亡くなってしまった場合、その後のプロセスも通常とは異なります。

陽性のまま亡くなると、遺体はエンゼルケア(遺体をきれいに拭くなどの死後処置)を施した後、ポリエチレンなどで作られた非透過性納体袋に入れて密封します。念のため、遺体や納体袋もアルコールシートでよく拭いています。呼吸や咳による飛沫感染のおそれはなくなりますが、接触感染の可能性があることから、厚生労働省・経済産業省のガイドラインでそのように推奨されているのです(令和2年7月29日『新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン』)。

他にもこのガイドラインには、・遺族が遺体に触れることは控える、・火葬後の遺骨から感染することはない、・遺体は24時間以内に火葬することができるが必須ではない(通常は24時間以内の火葬は禁止)、などの記載があります。

第一波の時には、納体袋に入れた遺体を葬儀会社が納棺し、そのまま火葬場に運んですぐに火葬していました。そのため、ご家族は死に目に会えず、死亡の電話連絡を受け、その後初めて会えるのはお骨となった故人だった、ということも起こりました。現在は、前述のガイドラインに従って、納体袋越しとはいえ対面可能とする葬儀会社が多いようですが、火葬場によってはご家族の来場ができないところもまだあるそうです。また、対面できるようになった今も、遺体に触れることはできません。亡くなった直後はまだぬくもりがあるけれど、次第に冷たくなっていく――このように残されたご家族が死を実感する機会が新型コロナ感染症では非常に少ないのです。 死に至るまでの過程でも、同じことが言えます。たとえば癌のように比較的長い時間をかけて悪化する病気の場合、ご家族はその闘病生活を通じて心の準備ができます。あるいは、急に状態が悪くなって心臓マッサージを施す場合でも、たとえ時間は短くても生きるために戦っている姿をご家族は目に焼き付けられます。死を受け入れるためのプロセスがあるのです。

死に至るまでの過程でも、同じことが言えます。たとえば癌のように比較的長い時間をかけて悪化する病気の場合、ご家族はその闘病生活を通じて心の準備ができます。あるいは、急に状態が悪くなって心臓マッサージを施す場合でも、たとえ時間は短くても生きるために戦っている姿をご家族は目に焼き付けられます。死を受け入れるためのプロセスがあるのです。

それに対して新型コロナ感染症では、患者が陽性のままだとご家族は病室に入れません。入院してから一度も会えないケースもあります。コミュニケーションが取れず、肌と肌を触れ合うこともできないまま、さらに死を受け入れるためのプロセスもなく別離を迎える…。結果、ご家族は死を乗り越えるのが難しくなります。

どのような形の死別であれ、それはご家族の心にとって大きな危機です。その危機を乗り越える心理的プロセスは、ブリーブメント・ケア(Bereavement Care:患者と死別した後も、遺族の苦しみの緩和を支援すること)の研究である程度わかっていて、4つの段階をたどるとされています(フィンクの危機モデル)。 ①衝撃:心理的ショックの時期。呆然として何も考えられない。

①衝撃:心理的ショックの時期。呆然として何も考えられない。

②防御的退行:現実回避や否定・願望的思考によって自分を守る時期。たとえば、「あの時の気管切開が悪かったのではないか」というように、悪いシンボルを見つけて現実を受け入れない。

③承認:現実と向き合うが、不安定な情緒・言動をする葛藤の時期。最終的に受け入れ(承認)にいたる。

④適応:前向きになり、新たな実生活を築いていく時期。

新型コロナ感染症では、死を受け入れるためのプロセスがほとんどないまま死別するので、ご家族は②や③の段階からなかなか抜け出せず、長期的に精神的葛藤に苦しむリスクが高いのではないか――まだ、新型コロナ感染症による死の受容プロセスに関するデータは少ないですが、私はそのように危惧しています。

(患者が亡くならないまでもICUで長期間闘って退院した後に、患者自身だけでなくご家族にも、不安、うつ、PTSDなどの後遺症が残る可能性があると言われています。患者自身だけでなくご家族に起こる集中治療後症候群という意味で、PICS-F(Post ICU Syndrome – Family)という名前がついているほどです(第3回参照)。新型コロナ感染症の場合にも最大で50%程度にPICS-F、すなわち精神的後遺症が発症したという報告があります。)

前回書いたように、新型コロナ感染症が重症化した場合でも、ご家族には積極的に看護に参加してほしいというのが私の考えです。陽性の間はICUに入れませんが、当院ではICU内を映像でもモニタリングできるシステムを導入していますので、ご家族にはモニター越しに患者の様子を見てもらっています。モニタリングシステムがない病院でも、ICUに入室した医師・看護師がスマートホンを使って撮影すればご家族に見ていただけるでしょう。ご家族の看護への参加になるのはもちろんですが、もし不幸にも患者が亡くなったとしても、患者が戦っている姿を見せていたことは死を受け入れるためのひとつのプロセスになり、ご家族を救う力になるのではないでしょうか。 じつは…医療従事者も、患者の死にショックを受けます。精神的後遺症を残す医療従事者が一定数発生することは以前から知られていました。死に慣れてはいけないし、実際慣れることなどないのです。第一波では何人かの重症患者の命を救えませんでした。その後、当院で新型コロナ感染症によって亡くなる患者は出ていませんが、二度と同じ思いはしたくありません。そのためには、まず感染拡大を止めることです。あらためて、「マスク、3密回避、こまめな手洗い」と「体調不良の時は休む」をお願いしたいと思います。

じつは…医療従事者も、患者の死にショックを受けます。精神的後遺症を残す医療従事者が一定数発生することは以前から知られていました。死に慣れてはいけないし、実際慣れることなどないのです。第一波では何人かの重症患者の命を救えませんでした。その後、当院で新型コロナ感染症によって亡くなる患者は出ていませんが、二度と同じ思いはしたくありません。そのためには、まず感染拡大を止めることです。あらためて、「マスク、3密回避、こまめな手洗い」と「体調不良の時は休む」をお願いしたいと思います。

(11月28日口述 構成・文/鍋田吉郎)

※ここに記す内容は所属組織・学会と離れ、讃井教授個人の見解であることをご承知おきください(ヒューモニー編集部)。

連載第29回「軽症者の後遺症の実態」(12月7日掲載予定)