「事実を正確・客観的にとらえ、理性的に判断・行動すること。」

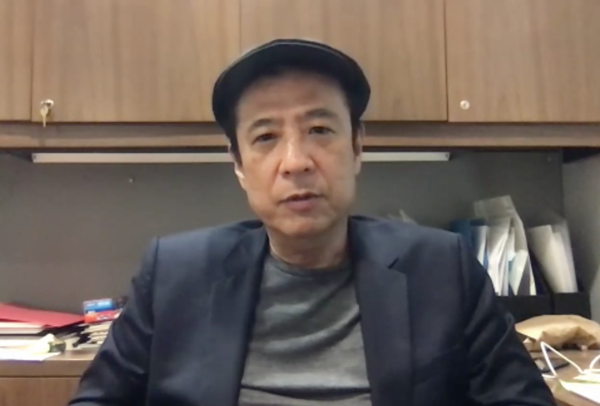

新型コロナウイルス感染症をめぐって報道がともすれば正確さを欠き、あるいは感情的になる中で、讃井將満教授は本連載でつねにその大切さを訴えてきました。そのために、集中治療の専門家として医療現場で起こっている事実を記し続けてきました。 同じように、世論が不安や不満から感情的になっていることを危惧する医師がいます。コロンビア大学の加藤友朗教授です。

同じように、世論が不安や不満から感情的になっていることを危惧する医師がいます。コロンビア大学の加藤友朗教授です。

「いま日本は、コロナの恐ろしさを心配して政府の政策を批判する意見と、コロナの恐ろしさが過大に誇張されているとして報道の仕方を批判する意見に、極端に二分されている。そんな中、専門家はどちらの意見にもきちんと向き合って説明をする必要がある。」

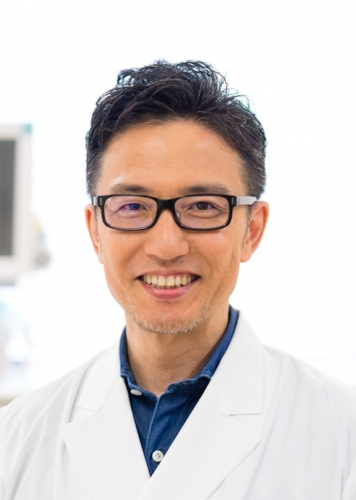

今回、加藤教授を迎えて意見を交換します(ヒューモニー編集部)。 加藤友朗(かとう・ともあき)

加藤友朗(かとう・ともあき)

コロンビア大学医学部外科教授。東京都生まれ。東京大学薬学部、大阪大学医学部を卒業後、1995年渡米。生体外腫瘍切除、多臓器移植、小児および成人の肝臓移植、肝胆道外科における世界的第一人者。

* * *

讃井 加藤先生はご自身も新型コロナ感染症に感染してECMOに乗るほど重症化したそうですが、いま体調はいかがですか?

加藤 ようやく体力が戻って普通の生活が送れるようになってきたところです。いまは1日に3km程度歩き、週に3回は1kmぐらいジョギングできるようになりました(※加藤教授はランニングが趣味で、ニューヨークマラソンを過去7回完走しています)。今月中には手術も始めようかと思っています。

讃井 後遺症(ICU後症候群:Post-ICU Syndrome、PICS)を心配していたので、安心しました。ICUでの闘病やPICSの体験談は、われわれICUスタッフにとってはきわめて貴重ですから、別の機会に詳しくお聞かせ下さい。

加藤 讃井先生は重症患者をたくさん診ているからよくわかっていると思いますが、あんなに急に重症化するとは思いませんでした。まだ新型コロナ感染症がどういったものかわかっていなかった時期ではありますが、私自身感染するまでは甘く見ていたところもありました。経験してみて初めてわかる怖さがあります。

知人、友人、家族が感染し、場合によっては亡くなってしまった――ニューヨークのような悲惨な感染爆発を経験すると、新型コロナ感染症に対して誰もが慎重になるし、行政の厳しい対応を許容するようになります。逆に、日本のように感染をうまく抑えた国では新型コロナ感染症の本当の恐ろしさを理解するのは難しいかもしれません。いまは身に染みて怖さがわかりますが、もし私が日本にいてニューヨークのようなパンデミックを経験していなければ、おそらく全く違った見方をしていたでしょう。

讃井 日本は甘く見ている?

加藤 そうですね。ニューヨークから見るとそんな気がします。その背景には、やはり3月から4月の第一波でうまく抑え込めたことがあると思います。

讃井 抑え込めたといっても、実際の医療現場はぎりぎりでした(第2回参照)。それでも結果的に医療崩壊にいたらなかったのは、医療アクセスの良さ、マスクをする習慣、日ごろからの衛生意識の高さ、さらに血栓のできにくさ(アジア人は欧米人より血が固まりにくいとされる。それが新型コロナ感染症の重症化をおさえている可能性がある)など、さまざまな因子が作用したと考えられます。 加藤 「三密」というわかりやすい標語も功を奏したと思います。アメリカでもそれを真似て、「Avoid the 3Cs(Closed spaces、Crowded places、Contact settingsの三密回避)」キャンペーンを始めました。

加藤 「三密」というわかりやすい標語も功を奏したと思います。アメリカでもそれを真似て、「Avoid the 3Cs(Closed spaces、Crowded places、Contact settingsの三密回避)」キャンペーンを始めました。

いずれにしろ日本が抑え込んだのは素晴らしいことです。対してニューヨークは感染の封じ込めに失敗して感染爆発を起こしてしまいました。

その原因はいくつも考えられて…たとえば、マスクをする習慣がないこと。また、ニューヨークの人は東京と同じで電車で通勤するので満員電車もあります。そして、ニューヨークはヨーロッパからの観光客が多いのですが、最初に武漢で発生したため、中国からの入国者ばかりをマークしていて、ヨーロッパからの人の流れに対してノーマークだったこと。経済的格差も感染を広げた要因でしょう。事実として感染のエピセンターは経済的な貧困地区と重なっています。狭い家に大家族で住んでいるので家庭内感染が起こりますし、医療保険に加入していないため病院に行くのが遅れるといったことがあったわけです。そういった中、一気に火が燃え広がり消せなくなってしまいました。

ところがそのニューヨークが、経済活動再開後もいまの所は感染を抑え込んでいます。逆に日本はふたたび感染が拡大している。ただ、日本の感染者は拡大したと言っても、ようやく収束したニューヨークの数と同じぐらいなのですが、意識の違いを生んだのは、新型コロナ感染症の怖さを身に染みて感じているか否かだと思うんです。

ご存じの通り、アメリカでもフロリダやテキサスでは感染が拡大しています。その原因ははっきりしていて、経済再開を急いでしまったからです。ニューヨークが感染爆発を起こしていた頃、フロリダやテキサスでは感染者はあまり多くありませんでした。本当の意味での怖さを経験していなかったんですね。それで、「ロックダウンもステイホームもやり過ぎだ!」「行政やマスコミが恐怖を煽ったせいで経済が滅茶苦茶になった。どうしてくれるんだ!」といった声が大きくなり、規制の基準をどんどん緩めていきました。その結果、感染が爆発しているんです。

まだまだ感染の規模は全然違いますが、いま日本で言われていることはちょっとフロリダやテキサスに似ていませんか?

讃井 たしかに、加藤先生の指摘は当たっているかもしれません。ただ、現在の感染拡大について現場の印象としては、第一波と明らかに異なるわけです。感染が拡大し、重症患者も増えているけれど、第一波に比べて重症患者の増え方はかなりゆっくりしています(第13回参照)。

高齢者への感染防止対策が向上したこと、PCR検査の能力が上がって「早い入院」ができるようになったこと、重症化を防ぐ効果が期待できる薬を、「早い入院」によって早期投与できるようになったこと…医療体制・検査体制・治療法・医療従事者の経験などさまざまな面での進歩によって重症患者の増加を抑えられているのではないかと私は考えています。ですから、医療供給体制は4月に比べてまだまだ余裕があります。 もちろん、医療供給体制と感染予防対策は別次元の問題です。医療が逼迫していないからといって、感染予防対策をしなくていいという理屈は成り立ちません。しかし、新型コロナ感染症を完璧に封じ込むために緊急事態宣言のような厳しい制限をずっと続けられるかというと、経済の面から難しいのではないか。「社会の標準予防策(三密回避、手洗い、マスク 第12回参照)」を続けながら経済を回してゆくという日本なりのスタイルを進めていくしかないのでは思っています。

もちろん、医療供給体制と感染予防対策は別次元の問題です。医療が逼迫していないからといって、感染予防対策をしなくていいという理屈は成り立ちません。しかし、新型コロナ感染症を完璧に封じ込むために緊急事態宣言のような厳しい制限をずっと続けられるかというと、経済の面から難しいのではないか。「社会の標準予防策(三密回避、手洗い、マスク 第12回参照)」を続けながら経済を回してゆくという日本なりのスタイルを進めていくしかないのでは思っています。

加藤 そこを丁寧に説明するのは行政の仕事であり、専門家の仕事だと思います。その説明が十分でないから、極端に恐怖を感じる人と、恐怖を過剰に語られたせいでこんなことになったじゃないかという人に分断されてしまったのではないでしょうか。要するに、安心を与えられていないんです。

讃井 たしかにそうかもしれません。私は常々、「“理性的”コロナ心配性になりましょう」と言っているのですが、伝える難しさを感じています。

加藤 讃井先生の話を伺ってもうひとつ言えるのは、やはり本当の意味でのバンデミックを経験した人間と経験してない人間には感覚的な違いがあるということです。日本の第一波も大変だったと思いますが、ニューヨークが経験したのはそれとは比にならない地獄です。霊安室が足りなくて、病院の前に列をなす冷蔵車に袋に包まれた遺体がどんどん運び込まれていくという状況を生で経験したニューヨーカーからすると、せっかく日本は第一波をほぼ抑え込んだのになぜ、と感じてしまいます。なぜ、そんなに経済再開を急いだのか、もっと慎重に進めるべきではなかったかと思うのです。

「ニューヨークは徹底した検査で感染拡大を抑え込んだ。ニューヨークを見習え」

日本ではそういう報道がされているようですが、これは間違いです。 ニューヨークが感染拡大を抑え込んだのは、厳格なロックダウンと自宅待機です。そして、ニューヨーカーが厳格な規制を受け入れ、それを守ったのは、彼らが新型コロナ感染症の本当の怖さを知っているからです。

ニューヨークが感染拡大を抑え込んだのは、厳格なロックダウンと自宅待機です。そして、ニューヨーカーが厳格な規制を受け入れ、それを守ったのは、彼らが新型コロナ感染症の本当の怖さを知っているからです。

ですから、経済活動の再開にも慎重です。現在も、レストランやバーでの店内飲食は禁じられています。許されているのはテラス席での飲食のみです。ニューヨークにとって観光やエンターテイメントは巨大産業ですが、ブロードウェイは年内の公演をすべて中止すると決定しました。それにともなってスタッフの大量解雇が行われました。タイムズスクエアのホテルはいまもすべて閉まっています。

それと比べて日本はどうでしょうか?

ニューヨークでも経済は大きく落ち込み、倒産、廃業、解雇は深刻なレベルです。それでも、慎重な経済再開にあまり怒る人がいないのは、ニューヨーカーがそれ以上に悲惨な経験をしているため納得しているということが関係していると思います。

讃井 ニューヨークで厳格なロックダウンが成功したのは強制力があるからだ、とも言われていますが、実際のところはどうだったのですか?

加藤 違反した場合は罰則があります。ロックダウンだけでなく、隔離に関しても非常に厳しいです。濃厚接触者はたとえPCR検査が陰性でも無条件で14日間自宅隔離とされています。

讃井 日本では規制や隔離に強制力が無いので、ニューヨークのように徹底できないという面もあります。軽症患者や無症状感染者が宿泊療養するホテルが拡充されて受け入れ体制としては充分なんですけど、「私はホテルに入りません」と拒否されてしまうと、それ以上はプッシュできないのです。その人たちが自宅でどれぐらい厳格な感染対策を行っているかモニタリングは難しいでしょうし、そもそもPCR検査が陽性になった段階で音信不通になる人もいると聞いています。その点でも、ニューヨークのほうが対策がしっかりしていたわけですね。

加藤 ニューヨークでは日本のように強制力がない規制ではもともと誰も守らないという問題があったと思いますが、そうやって厳しく人と人との接触を制限して新規陽性者数を減らしていきました。その後、ゆっくり慎重に経済活動を再開してきているわけですが、そのために一番重要になるのが安全の担保です。一般の人からすると、どこに行ったってそんな簡単にコロナウイルスに遭う可能性はないんだという安全が担保されれば、どんどん街に出ていこうと思うじゃないですか。

そして、ニューヨークでこの安全の担保に用いられたのがPCR検査の拡充です。

以下、第15回に続く。

(8月1日対談 構成・文/鍋田吉郎)

※ここに記す内容は所属病院・学会と離れ、讃井教授・加藤教授個人の見解であることをご承知おきください(ヒューモニー編集部)。

連載第15回「特別対談 加藤友朗コロンビア大学医学部外科学教授 『ニューヨークで行われているPCR検査の意味』」(8月31日掲載予定)