新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は、依然として高止まりしたままです。重症患者数もじわりと増えています。にもかかわらず、「医療体制は逼迫していない」と政府は説明しています。実際は危機的状況なのか、そうでないのか…どちらなのでしょうか? 今回は、8月15日現在での埼玉県の医療現場の状況をお伝えしたいと思います。なお、新型コロナ感染症をめぐっては全国に共通する点も多々ありますが、感染状況や医療体制は都道府県ごとに異なりますので、あくまでも埼玉県の現状を見ての見解であることをご理解ください。

今回は、8月15日現在での埼玉県の医療現場の状況をお伝えしたいと思います。なお、新型コロナ感染症をめぐっては全国に共通する点も多々ありますが、感染状況や医療体制は都道府県ごとに異なりますので、あくまでも埼玉県の現状を見ての見解であることをご理解ください。

現在、県内の重症患者数は13人。7月中はずっと一桁台で推移し2人という日もあったので、重症患者が増えているのは間違いありません。とはいえ、7月に入って新規陽性者が急増した際の、「重症化するまでには時間差があるので、2週間後には重症患者も急増するのでは」という予想に反して、増え方はかなりゆっくりしています。

4月には、日々の新規陽性者数は現在の半分から3分の2と少なかったわけですが、重症患者数は最大22人にものぼりました。その頃と比べれば、重症患者が相対的に減っているのは明らかです。実際4月には、県内でECMO(体外式膜型人工肺。第3回参照)が必要になった患者数は最大で7人(4月下旬)でしたが、現在は1人です。また、多臓器不全患者も減少しています。 欧州や米国でも同じ傾向があることが報告されているので、新規陽性者の中で重症化する患者は減少し、その重症度も相対的に低くなったことは世界的な傾向と言えるようです。

欧州や米国でも同じ傾向があることが報告されているので、新規陽性者の中で重症化する患者は減少し、その重症度も相対的に低くなったことは世界的な傾向と言えるようです。

新型コロナウイルスが弱毒化したのではないかとも言われていますが、現在までにそれを示すデータは見つかっていません。では、どうして重症患者は相対的に減ったのでしょうか?

まず多くの専門家が、4月に比べると新規陽性者に占める高齢者が少ないことを指摘しています。それに加えて、私は、検査体制・医療体制・治療法・医療従事者の経験などさまざまな面での進歩が関わっているのではないかと考えています。

検査体制については、いまだに保健所に電話して新型コロナ外来(帰国者・接触者外来)に行ってもPCR検査をしてくれないという報道があることでわかる通り、まだまだ改善の余地があります。ただ、3月末からは、症状があれば保険適用になり、かかりつけ医が必要と判断すればPCRセンターで検査を受けられるようになりました。他にも、検査部が自前で検査を行うようになった大学病院や、独自の検査センターを設けた病院などもあり、検査能力は格段に上がりました。

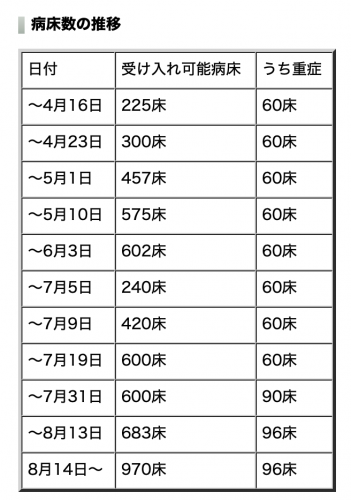

一方で、新型コロナ感染症の専用病床が拡充され、県の調整本部を司令塔にした患者受け入れ(割り振り)のシステムも整えられました(第2回参照)。

埼玉県ホームページより(8月15日現在)。

埼玉県ホームページより(8月15日現在)。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/shingata

coronavirus.html

こうした体制整備によって、患者を早く入院させることができるようになりました。このような「早い入院」が、重症患者数増加を抑える大きな要因と考えています。

第一に、「早い入院」は、自宅での重症化を防ぎます。5月以降は宿泊療養するホテルの受け入れ態勢も拡充されたので、軽症患者・無症状陽性者も病院に“近い”場所にいられるようになりました。ホテルで療養していれば、1日2回の酸素飽和度(=身体の酸素濃度)のモニターで数値が下がるなど悪化の兆候があったら、すぐに病院に入れるのです。 第二に、「早い入院」によって、早い段階から薬を使えます。残念ながら、決定的にウィルスを除去する薬はまだ開発されていません。しかし、デキサメタゾン(ステロイド剤)やレムデシビル(抗ウイルス薬)などいくつかの薬が重症化を防ぐであろうということは少しずつわかってきています。そういった重症化を防ぐ効果が期待できる薬を、「早い入院」によって早期投与できるようになったのです。

第二に、「早い入院」によって、早い段階から薬を使えます。残念ながら、決定的にウィルスを除去する薬はまだ開発されていません。しかし、デキサメタゾン(ステロイド剤)やレムデシビル(抗ウイルス薬)などいくつかの薬が重症化を防ぐであろうということは少しずつわかってきています。そういった重症化を防ぐ効果が期待できる薬を、「早い入院」によって早期投与できるようになったのです。

さらに、「早い入院」による治療には、肺を痛めないですむという面があり、それが重症化を防いでいる可能性があります。

第3回で説明しましたが、人工呼吸器には肺を痛める作用があります。肺炎が悪化して空気を受け入れるスペースが小さくなった肺に人工呼吸を行うと、無理に空気が押し込まれて過度に膨らんだり、空気の出入りが激しくなることで、肺は痛んで腫れてしまいます。そして、サイトカインストームという現象を起こし、肺以外の臓器にも影響を与え、複数の臓器がその機能を果たさなくなった状態、すなわち多臓器不全の危険性が高まります。これを人工呼吸器誘発性肺傷害(VILI: Ventilator Induced Lung Injury)と言います。

この人工呼吸器誘発性肺傷害と同じロジックで、激しい自発呼吸、すなわち大きな呼吸や速い呼吸には、肺を痛める作用があるのです。人工呼吸器によって無理に空気が押し込まれるだけでなく、自ら激しく息を吸ったり吐いたりすることでも、同じように肺が痛んで腫れて、最終的に多臓器不全の危険性が上昇するのです。これを自発呼吸誘発性肺傷害(P-SILI: Patient Self-Inflicted Lung Injury)と言います。

新型コロナ感染症の早期には、肺炎を発症し、すでに酸素飽和度が低下しているにも関わらず、多くの人が息苦しさを感じないと言われています。なぜ身体の酸素が不足しても息苦しくないか、このメカニズムは解明されていませんが、足りない酸素を取り込むべく、自分自身で気づかないうちに息が激しくなっていて、それが肺を痛めてしまう可能性があるわけです。 第一波では、検査体制の遅れもあって、そのような自覚症状的には“軽い”人が入院できないケースも多くありました。しかし、自覚症状はなくても、医師が見れば呼吸の激しさはすぐにわかりますし、酸素飽和度を測定すれば酸素不足は判定できます。「早い入院」は、このような他覚症状を見逃さず、早い段階から酸素を投与し、うつ伏せ療法、呼吸補助装置など、比較的侵襲の小さい方法で、激しい呼吸による自発呼吸誘発性肺傷害を抑える効果がある。これも重症化を増やさない一因かもしれません。

第一波では、検査体制の遅れもあって、そのような自覚症状的には“軽い”人が入院できないケースも多くありました。しかし、自覚症状はなくても、医師が見れば呼吸の激しさはすぐにわかりますし、酸素飽和度を測定すれば酸素不足は判定できます。「早い入院」は、このような他覚症状を見逃さず、早い段階から酸素を投与し、うつ伏せ療法、呼吸補助装置など、比較的侵襲の小さい方法で、激しい呼吸による自発呼吸誘発性肺傷害を抑える効果がある。これも重症化を増やさない一因かもしれません。

では、「重症患者が増えていない=医療体制は逼迫していない」と言えるのでしょうか? これは評価が難しいところです。

新規陽性者数の増加で、保健所や検査機関には明らかに大きな負荷がかかっているでしょう。また、軽症患者を受け入れる病院にも負荷がかかっています。患者数が多いこと、一部に病院のルールを守れないマイペースな患者がいることから、現場のスタッフが疲弊していると報道されています。しかし、重症化の可能性が低くなった患者はどんどんホテルへ移動させるといったシステムが機能しています。確かに無断で帰宅する患者が出現するなど問題がないわけではありませんが、ごく一部であり、おおむね運用はスムーズにできています。全体としては、4月に比べてまだ余裕があると言えます。

新型コロナ感染症を受け入れている首都圏の多くの医療機関にとって、困っているのはむしろ新型コロナ感染症以外の患者の受診控えかもしれません。実際、4 – 5月に20%程度減少した患者数が現在も戻らなかったり、状態が悪くなるまで我慢してしまい、最適な治療タイミングを逃すようなケースも散見されるようになりました。新型コロナ感染症を受け入れている医療機関では厳格な感染対策・ゾーニングを行っており、通常の外来受診・入院で感染することはまず考えられません。安心して受診していただければと思います。

また現在、熱中症の急増によって、救急搬送システム、受け入れ医療機関に大きな負荷がかかっています。発熱、全身倦怠感、頭痛、吐き気、食欲不振、筋肉痛、関節痛など、熱中症と新型コロナ感染症の症状には共通点が多く、救急隊や、診療に当たる医療従事者は、常に新型コロナ感染症を“疑って”個人防御具を装着する必要があるのです。また、受け入れ医療機関では、“疑い”患者であっても、個室隔離、ゾーニング、厳格な感染予防策など、陽性患者と同様な対応が求められます。すぐにPCR検査が施行でき、その結果が得られる体制も必須です。さらに、PCR検査では、感染があるのに検査が陰性と出てしまう患者が一定の割合で発生するので、感染予防策の解除は慎重に行う必要があります。埼玉県では、陽性患者だけでなく、疑い患者用のベッド数もリアルタイムに共有できるシステムを構築しました。

また現在、熱中症の急増によって、救急搬送システム、受け入れ医療機関に大きな負荷がかかっています。発熱、全身倦怠感、頭痛、吐き気、食欲不振、筋肉痛、関節痛など、熱中症と新型コロナ感染症の症状には共通点が多く、救急隊や、診療に当たる医療従事者は、常に新型コロナ感染症を“疑って”個人防御具を装着する必要があるのです。また、受け入れ医療機関では、“疑い”患者であっても、個室隔離、ゾーニング、厳格な感染予防策など、陽性患者と同様な対応が求められます。すぐにPCR検査が施行でき、その結果が得られる体制も必須です。さらに、PCR検査では、感染があるのに検査が陰性と出てしまう患者が一定の割合で発生するので、感染予防策の解除は慎重に行う必要があります。埼玉県では、陽性患者だけでなく、疑い患者用のベッド数もリアルタイムに共有できるシステムを構築しました。

いずれにしても、今後重症患者が増えない保証はどこにもありません。最悪の事態に備えて、しかるべき準備が必要です。

集中治療医学会が支援する全国的なECMO診療支援組織であるECMOnet(代表 かわぐち心臓呼吸器病院 竹田晋浩先生)が主導して、全国で人工呼吸やECMOの講習会が行われるようになりました。埼玉県でも、8月30日に私が勤務する自治医科大学附属さいたま医療センターで行われます。

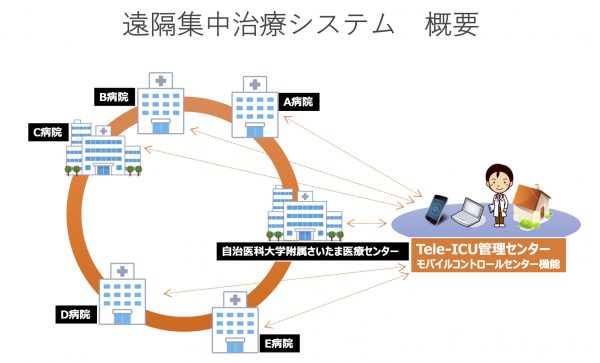

また、秋冬に備え、重症新型コロナ感染症診療の質を担保しながら各病院の負担を分散するために、tele-ICU(遠隔集中治療)システム構築も進めています(第4回参照)。本事業は、重症患者診療が得意な病院が、ネットワークを介して日常的に重症患者を診ていない病院の診療を支援するもので、集中治療専門医の知恵と経験を地域で共有しようという意図があります。診療の質を維持しつつ診療に当たる担当医の負担を軽減する、医師の働き方改革効果も期待できます。手始めに、県内の母体が異なる6病院間でネットワーク構築が始まりました。この事業は、既存の医局や系列医療法人の枠にとらわれずに、地域という枠組みで協力体制を構築しようとする点で、今後の地域医療のあり方のモデルになることも期待されます。 さらに、ECMOカーの導入も決まりました。ECMOカーとは、ECMOを装着したまま重症化した患者を搬送できる大型の救急車です。たとえば、「患者が重症化してECMOが必要です」と他の病院から連絡を受けたら、tele-ICU事業に参加する病院の専門チームがECMOカーに乗って他病院に行き、そこでECMOを開始して安定化させた後にECMOカーで患者を事業参加病院に搬送するのです。

さらに、ECMOカーの導入も決まりました。ECMOカーとは、ECMOを装着したまま重症化した患者を搬送できる大型の救急車です。たとえば、「患者が重症化してECMOが必要です」と他の病院から連絡を受けたら、tele-ICU事業に参加する病院の専門チームがECMOカーに乗って他病院に行き、そこでECMOを開始して安定化させた後にECMOカーで患者を事業参加病院に搬送するのです。

tele-ICUもECMOカーも、いずれも地域の医療施設が有機的につながり、協力することで、通常診療も維持しながら新型コロナ感染症診療の負担を分散させ、県民の命を守る新しい試みと言えるでしょう。

以上のように、3月・4月の第一波の時と比べれば、医療体制をはじめすべての面が進化しています。しかし、仮に医療体制が逼迫していないとしても、だからといって感染予防対策をしなくていいという理屈は成り立ちません。

アメリカでは、厳格なロックダウンを行ったニューヨークは感染をほぼ収束させましたが、経済再開を急いだフロリダやテキサスは感染爆発を起こしてしまいました。では日本はどうするか?

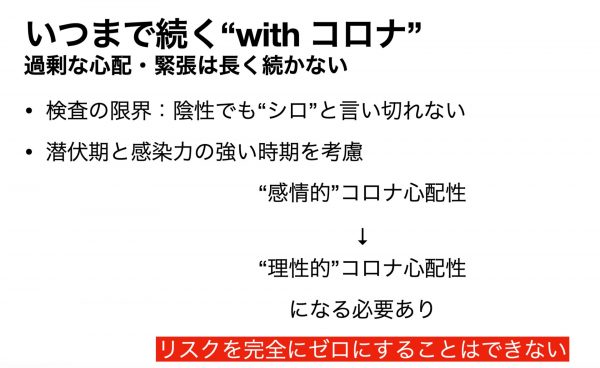

経済死を招かないためにどこまで社会経済活動を広げるのか、その最適解は医師の私にはわかりません。ただ医療の現場から言えるのは、今後も、“感情的コロナ心配性”ならぬ“冷静なコロナ心配性”になり、「社会の標準予防策(三密回避、手洗い、マスク 第12回参照)」を粛々と続ける必要があるということです。 社会の標準予防策を守りながら経済をどんどん回してゆく――そんな日本モデルが実現したら痛快だと思いませんか。

社会の標準予防策を守りながら経済をどんどん回してゆく――そんな日本モデルが実現したら痛快だと思いませんか。

(8月15日口述 構成・文/鍋田吉郎)

※ここに記す内容は所属病院・学会と離れ、讃井教授個人の見解であることをご承知おきください(ヒューモニー編集部)。

連載第14回「特別対談 加藤友朗コロンビア大学医学部外科教授『いま、専門家に求められているものとは』」(8月24日掲載予定)