職場クラスターが心配です。

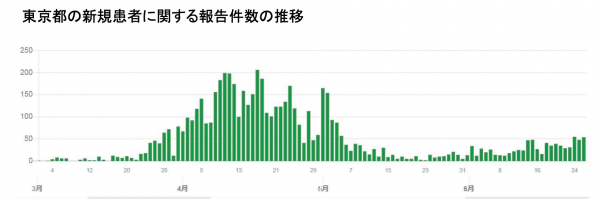

新型コロナウイルス感染症の感染者がじわりと増えている中、東京都の小池百合子都知事は6月24日、「職場クラスターがここのところ大変問題になっている」と言及しました。

クラスターは、感染の集団発生を意味します。では、どうすれば職場クラスターの発生を防げるのでしょうか? 会社や学校でクラスター拡大を防ぐために、もっとも理にかなった方法は三つあることを前回お話ししました。

健康観察、行動チェック、初動対応です。

「あれ、もしかして」といち早く気付き、気付いたらすぐさま初動対応をとれば、クラスター化のリスクは大幅に減らせます。そこで重要になるのが、初動対応につながる報告です。報告をできるか否か、もっといえば、報告をしやすいかどうかが成功の鍵を握っているのです。

病院であれ企業や学校であれ、報告がない・報告がしにくい組織だとしたら、そこには大きく二つの理由が考えられます。ガバナンスがきいていない(ルール・体制が整っていない)か、報告の文化がない(報告しやすい土壌や風通しの良さがない)かです。病院を例に説明しましょう。

もともと病院では、何か問題が発生しても医師同士でお互い何も言わない文化がありました。現在も多くの施設で主治医制がとられていますが、この制度は患者に対してひとりの主治医が全責任を負うことを意味します。「私が全責任を負っているんだ」ということ自体は尊い職業倫理なのですが、半面、他の医師は干渉しづらくなります。また、医師は勤務医であっても個人事業主で、自分はヒエラルキーのトップだ、という意識を多くの医師が持っています。周囲もそういう目で見る。自他ともに“お医者様”になりやすい(年齢や院内の立場に関係なく“先生”と呼ぶ、呼ばれるのはその現れかもしれません)。結果、問題が起こっても、他の医師や職員も表立って何も言わない空気が作られる。それはアメリカでも同様でした。

状況が変わったのは1999年。「医療過誤により、全米で毎年4万人以上の入院患者が死亡し、その数は交通事故やAIDSよりも多い」という報告があったのです。これにより世界的に医療安全の重要性が認識され、医療安全部門を強化しようという取り組みが始まりました。

その一環として、事故(アクシデント)だけでなく、その一歩手前のミス(インシデント=できごと)まできちんと報告して、それを系統的にレビューすることで、不幸な事故を未然に防いでいこうという文化が広がりました。日本でも、厚生労働省や学会の奨励のもとで改善がはかられていきました。

大きく変わったのは、医療安全を専門にする医師や看護師を置くよう奨励され、実際にそれが設置されたことです。部門横断的、職種横断的な専従者の活動は、上からのガバナンスとあわせて、医療安全の質を大きく向上させました。

じつは感染症対策も同様で、かつては病院内に専従者はいませんでした。現在は、感染症対策を専門にする医師や看護師のいる病院が増え、効果を上げています。

医療安全と感染対策は、横断的な取り組み、ガバナンス、職員全員の意識改革が必要であるという点で似通っています。病院としての機能を維持し、質の高い医療を提供するための大きな柱の二つなのです。

私が勤務する自治医科大学附属さいたま医療センターでも、医療安全や感染対策の専従者を中心にさまざまな取り組みを行っています。

ここでは医療安全の取り組みを紹介しましょう。

ひとつは、新しく入った医療職(医師、看護師、そのほかの医療従事者)への講習会。そこで、軽微なものでもインシデント・レポートを出してほしいと、病院としての方針を徹底します。

また、定期的な周知や個別のお願いにより、インシデント・レポート報告に関する啓蒙を行うとともに、上がってきたレポートのまとめを掲載して情報共有をはかっています。レポートの提出には、簡単にできるように報告用ソフトウェアを使っています。

そして、集まったレポートを院長以下執行部が毎週1回振り返り、事例検討会を実施するかどうかを決めます。事例検討会とは、関係者が集まってインシデントを振り返り、何が起こったか、なぜ起こったか明らかにし、再発防止策を立案する会議です。通常、関連する複数の診療科、職種が召集されます。そこで検討・分析された内容は、全職員を対象に数ヶ月に1回開く報告会で発表され、情報共有されます。また、事例検討会が必要ないと判断されるケースでも、関係した職員から個別に事情を聞いて、原因分析と改善策の提案を行います。

このような流れで、インシデントやアクシデントの原因を掘り下げていきます。知識や経験の不足なのか、職場の雰囲気の問題なのか、コンピュータのシステムの問題なのか、システムの運用の仕方がまずかったのか、医療機器に不具合があったのか、必要な機器が配備されていなかったのか…。さまざまな可能性がありますが、どこに問題があったのかをあぶり出すのです。

ここで大事なのは、「誰それが悪い」と加罰的にならないこと、改善案を個人の努力に帰結させないことです。

事故の原因を個人の問題としてしまうと、改善策は、「その人個人が努力すること」に帰結してしまいます。けれども、人は間違いを起こすものです。疲労もあるし、未熟な場合もある中で、個人の努力に頼るのは危険です。一方、加罰的になると、「自分のせい」にされては困るので、みな口を閉ざしてしまう。

同じような状況になったら誰でも事故を起こしうる――その前提で、個人ではなくシステムに原因を見つけ出して改善することが、普遍的な事故防止となるのです。

事例検討会は以下のように進行します。

まず何が起こったのか、事実を明らかにします。たとえば薬剤投与ミスが起こった場合、医師の処方(コンピュータ入力)の間違いなのか、量・タイミング・投与経路の間違いなのか、処方とは異なる薬が準備されてしまったのか、違う患者に投与されてしまったのか、処方から投与までのどの段階にミスがあったのかを明らかにします。

次に、それがなぜ起こったのか問題点を抽出します。たとえば、コンピュータ入力システムが難しい、アンプルが似ている、同姓の患者が同じ病棟にいる、ルール違反、多忙、人員不足、疲れ、思い込み、集中力不足など、原因はさまざまで、多くの場合、複数の原因が重なって起こります(スイスチーズモデル)。

最後に改善策を話し合います。たとえばアンプルの類似が原因であれば、アンプルの置き場所やラベルを工夫する、同じ効果を持つ他の薬剤に置き換えるなどの改善策が立案されます。たとえば、同姓の患者が同じ病棟にいたことが原因であれば、同姓患者の部屋をできるだけ離す、コンピュータ上でアラートを出す、フルネームで呼ぶ、処方が適切か薬剤師がダブルチェックする、投薬時に生年月日やIDを確認する、投薬に際してひとりが処方を読み上げ、もうひとりが実際の薬剤と一致しているか確認する(二者確認)、などの改善策が考えらえるでしょう。結論が「次から気をつけましょう」にとどまらないよう、誰がやっても間違わないようなルール作りや手順の改善など、システムの改善に落とし込む必要があります。

最終目標が診療の改善、患者への貢献であることを共有し、人を主語にせずに出来事を主語にすれば、診療科や職種間の醜い非難合戦は避けることができます。会議中、指摘を受けて一時的に感情的になる医師も、会議後、必ずと言ってよいほどよい方向に行動が変化します。

こうした検討会や報告会を頻繁に行うと、自然と院内に報告の文化ができてきます。

新しく来た医師の中には、最初はインシデント・レポートを出したり検討会に参加するのに抵抗感を持つ人も多くいます。しかし、病院の雰囲気がわかってくると、徐々に変化します。そして、検討会で、診療科や職種を越えて自由に討論して問題をあぶり出すことの有用性に気付いていきます。こうして、“お医者様”だった自分が、チームのひとりのメンバーであることに気づくのです。

統計によれば、自治医科大学附属さいたま医療センターは、職員のインシデント報告数が全国一とのことです。これは、決して不名誉な数字ではなく、隠さない、共有する、インシデントを活かしてアクシデントを防ぐための誇らしい数字なのです。

他にも、報告文化の醸成には意識的に努めています。前回、麻酔科医が発熱を報告した事例を紹介しましたが、そのとき私は以下のようなメールをくり返し発信しました。

「先生の勇気とご協力に感謝します。本当に大事なことです」(迅速な報告をした麻酔科医に向けて)

「××先生の勇気と迅速な対応に感謝します。『あれ、もしかしたら』と思ったら、すぐに報告し、休める雰囲気を作りましょう」(院内のスタッフに向けて)

「“仕事に穴を開けない”より重要なことがありますよね。『あれ、もしかしたら』と思ったら声を上げてください。正解を当てられる人が評価されるのではなく、まず声を上げる人が評価されるのです。なぜなら、正解など誰にもわからないのだから」(院内のスタッフに向けて)

「『ご迷惑をおかけした』なんてとんでもない。気にしないように。むしろ先生の素早い報告に感謝しなくちゃいけないのは僕らです」(麻酔科医の復帰に際して)

見ざる、言わざる、聞かざるは、人間の本性かもしれません。常に意識していないと、報告しないバイアスがかかる恐れがあります。報告したくない理由はいくつもあるからです。

報告すると、自分が非を認めたことになるのではないか。

自分の評価が下がってしまうのではないか。

犯人探しに晒されたくない。

医療安全の基本は、そのような報告のしにくさを排除し、報告の文化を作ることにあるのです。

今、新型コロナ感染症で企業がとるべき対応も同じだと思います。

発熱を会社に報告したところ、自宅待機(これは間違っていません)の後に解雇されたとの報道がありました。このような会社では、間違いなく報告しないバイアスがかかるでしょう。

あるいは、「忙しいから」、「仕事に穴を開けて迷惑をかけるから」といった理由で、あやしい症状があっても出勤せざるをえないという話をよく聞きます。そんな時、「仕事はなんとかするから休め。あやしい症状が続くようなら、検査を受けろ」と言ってくれる会社なら、報告しやすいでしょう。

結果――最初に述べたとおり、報告のしやすさは初動対応を迅速にし、職場クラスター発生を未然に防ぎます。

報告のしやすい組織に変えられるのは、経営者や管理者だけです。経営者や管理者の方には、「もし部下に報告させずに働かせ続けて、感染を拡大させてしまったら」と、最悪の事態を想定してほしいと思います。

100%成功が保証された医療行為はありません。医療行為には必ず負の側面があります。医師は、治療方針の決定にあたって、ベネフィット(効果、利益)とリスク(害、危険性)をてんびんにかけ、ベネフィットがリスクを上回る治療を選択します。それがもっとも合理的だからです。

新型コロナ感染症に対して企業が取るべき態度も同じではないでしょうか。たとえ陽性になっても、素早い報告ですぐに自宅待機した結果、他に感染者は発生せずクラスターにならなかった(ベネフィット。陰性であればなおさらよいですね)。一方、発症後も働いて大規模クラスターが発生し、休業に追い込まれた(リスク)。両者をてんびんにかけてみてください。ベネフィットがリスクを大きく上回るはずです。

新型コロナ感染症に直面する今だからこそ、報告文化とガバナンスを築くチャンスかもしれません。

「バッドニュースの報告も仕事なんだよ」

そういえる企業が増えたらすばらしいと思います。

(6月24日口述 構成・文/鍋田吉郎)

※ここに記す内容は所属病院・学会と離れ、讃井教授個人の見解であることをご承知おきください(ヒューモニー編集部)。

連載第7回「何がニューヨークで起こったのか!?」(7月6日掲載予定)