1年前、ニューヨークでは新型コロナ感染症の感染爆発が起こり、病院は野戦病院のようになりました(第7回、第8回参照)。そのアメリカは今、どのような状況なのでしょうか。医療崩壊したニューヨークの病院にボランティアとして赴き、現在コロラド大学集中治療フェローをされている淵田幹太先生にアメリカの現状を伺いました。

2013年3月、慶應義塾大学医学部卒。自治医科大学附属さいたま医療センター集中治療部、インディアナ大学麻酔科レジデント(研修医)などを経て、2020年7月よりコロラド大学集中治療フェロー(専門研修医)。

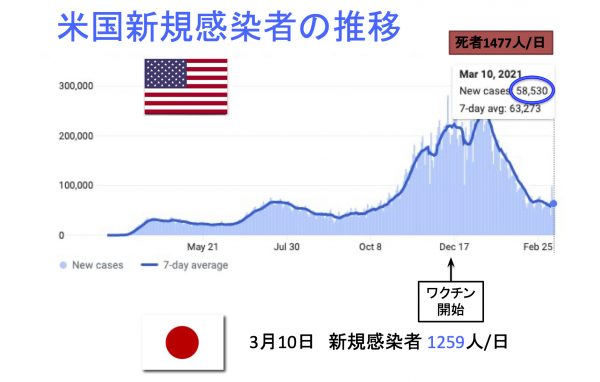

淵田 アメリカでは、これまで3つの波を経験しました。パンデミック初期の第1波ではニューヨーク市など主に大都市で急激に感染が拡がりました。その後、第2波、第3波と感染者数は増えていき、アメリカの2大休日であるサンクスギビング(11月下旬)とクリスマスのタイミングで最大のピークを経験しました。これは日本の年末年始に相当する休日で、多くの人が地元の街に帰省し、家族大人数で過ごします。人の移動が少なからず感染拡大に関与していたのではないかと推測されます。

3月10日のデータになりますが、アメリカの1日あたりの新規感染者数はおよそ57,000人。これは日本のおよそ50倍です。この日のアメリカの死亡者は1477人で、日本の新規感染者数を上回っていました。

讃井 淵田先生は現在コロラド大学ですが、昨年6月までは北カリフォルニアの病院に勤務されていました。4月にはニューヨークの病院にボランティアで行かれました。州による違いを感じますか?

淵田 第1波の頃に住んでいたカリフォルニア州サンフランシスコでは、当初ロックダウンに近い対策がとられていました。クラスター発生など感染者数の動向は厳密に観察され、市民の警戒度も高かった。初期の感染拡大は抑えられていましたが、規制緩和をするたびに感染者が増え、12月には大きな感染爆発に至りました。

一方、コロラド州ではパンデミック初期からロックダウンのような制約はほとんどしてこなかったようです。7月に引っ越して驚いたのは、レストランが普通に営業していたこと。現在も食料品店、レストラン、ジムなど、おおむね通常営業に近い状況です。ロッキー山脈がそびえ、アウトドアアクティビティーが盛んなコロラドには、国内外から観光客が多く訪れます。コロラドで初めて報告された新型コロナの症例も、スキーリゾートに遊びに来ていた30代男性でした。そのスキーリゾートも、今シーズンは完全予約制に移行したものの、多くがおおむね通常営業です。それでも大都市ほど感染が拡大しないのは、人口密度が比較的低いのと、外出時にはアウトドアを楽しむ人が多く、密になって人と人の触れる機会が少ないからかもしれません。

讃井 アメリカ全体として第3波は収束傾向にあるようですが、何か強力な手立てを打ったのでしょうか?

淵田 ホリデーシーズンが終わって人の移動が減った影響は少なからずあると思いますが、基本的な施策に大きな変化はありません。感染拡大の報道が市民の警戒心を高めたのかもしれません。

讃井 政権交代の影響は?

淵田 トランプ前大統領は以前、「消毒剤を飲めばウイルスはなくなる」といったような無茶苦茶な発言をし、それを契機に中毒症患者の救急外来受診が増えたりしました。その他、新型コロナウイルスを軽視する発言から、若者の間で陽性患者を混じえてパーティーをする「コロナパーティー」が流行ったりしました。政権交代後、そのような極端な影響は見られなくなったと思います。前政権でもCDCをはじめ当局は対策をとっていましたので、そこに変化はないと言えます。

讃井 ヨーロッパのように変異ウイルスが猛威をふるっている様子もありませんね。

淵田 変異株の報道がされるようになった12月頃は、第1例、第2例というように発症例が注目されていたのですが、その後は報道も減ってあまり注目されなくなった印象です。病院内でも気にしている人はあまりいません。その理由のひとつとしては、ワクチンが変異ウイルスに対しても一定の効果があるというでデータが出てきているからかもしれません。

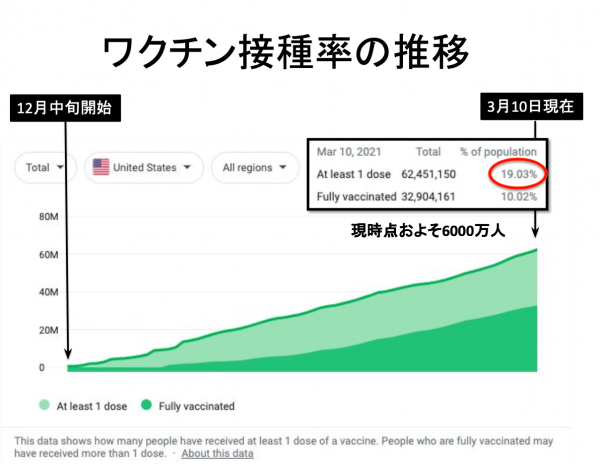

讃井 ワクチン接種は順調に進んでいるのですか?

淵田 12月中旬に医療従事者を対象としてワクチン接種が開始され、その後、いわゆるエッセンシャルワーカーや高齢者に対象が拡大されています。3月10日の段階でおよそ6000万人が少なくとも初回のワクチン接種を終えました。これはアメリカの全人口のおよそ20%にあたる数です。ワクチン開始と第3波収束のタイミングが重なっていますが、効果を観察するにはおそらく早すぎるので、これはあまり関係していないと思います。 讃井 人の移動が減った以外に感染状況を改善した明確な理由がないというのは少々不思議ですね。

讃井 人の移動が減った以外に感染状況を改善した明確な理由がないというのは少々不思議ですね。

淵田 そうですね。強いてあげれば、マスクをつける習慣が広がったという点でしょうか。アメリカは多人種で構成され、考え方も多種多様です。マスク着用に対してデモを起こす人たちが少なからずいたくらいです。そんなアメリカですが、現在街に出かけると、ほとんどの人がマスクをきちんとしている印象を受けます。私が住んでいるデンバーが政治的にリベラルだということもあるのかもしれませんが、多くの人がマスクの着用に慣れてきているのではないかと感じます。 讃井 さすがにマスクが浸透してきたということですね。現在は入院患者数も減って、病院は落ち着いているのですか?

讃井 さすがにマスクが浸透してきたということですね。現在は入院患者数も減って、病院は落ち着いているのですか?

淵田 はい。患者数も収束傾向にあります。コロラド大学病院では、入院患者数で見ると2つのピークがありました。第1波の4月と第3波の12月です。もともとすべてのICUを合計すると100床以上あるのですが、ピーク時にはそれが全部満杯になり、仮設ICUを作り、さらに一番ひどい時はPACU(術後回復室)をICU病床として利用していました。

最大時には4チームあった臨時のICUチームが1月末にすべて解消し、2月にはN95マスクの再利用や、スタッフに無償提供されていた昼食・夕食サービスも終了しました。

讃井 日本では病床逼迫が大きな問題となりましたが、アメリカでも病床確保は厳しいのでしょうか。

淵田 新型コロナ感染症の入院患者数が増大した際、一般の患者数が極端に減りました。その結果、全体として病床確保が問題となっているような印象は受けませんでした。また、日米では入院日数に大きな差があります。アメリカでは、内科疾患、術後患者ともに入院日数がとても短いです。ターンオーバーが早い分、予定手術の制限などをすることにより、比較的に容易に病床を確保できるのだと思います。

讃井 アメリカで入院期間を短くできるのは、退院後に在宅で患者をフォローアップする仕組み、つまり急性期からの在宅医療がしっかりしているからですよね。

淵田 アメリカでは、急性期の治療を終えたのだけれど自宅退院にはまだ早い患者が転院できる医療施設が多く存在します。それに加え、おっしゃるとおり、在宅で看護ケアや理学療法を継続するためのシステムも存在します。

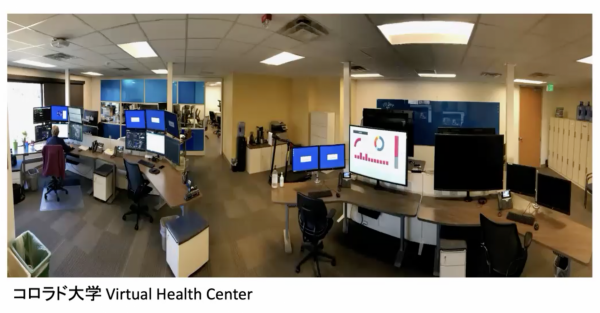

また、今回のパンデミックによって、在宅医療はさらに進化したと感じます。バーチャルヘルス(Virtual Health)、もしくはテレヘルス(Tele-Health)と言われる仕組みの活用です。

讃井 先進機器を使った遠隔診療ですね。

淵田 バーチャルヘルスはコロナ以前から世界各地で導入が進められていましたが、今回のパンデミックによって大きく後押しされ、急成長を遂げています。私はまだ個人的にバーチャルヘルスに携わっているわけではないのですが、フェローシップの選択研修としてコロラド大学のバーチャルヘルスセンターを見学しました。その際に、開発の最前線で活躍されているディクソン・チャン先生のことばがとても印象的でした。

「COVID-19の副産物として、以前のペースで少なくとも5年かかったであろう飛躍がこの1年間で見られた。」

讃井 具体的にはどのようなイノベーションが起こっているのですか?

淵田 たとえば、自宅用モニターです。新型コロナ感染症によって病院のキャパシティーが圧迫された際に、コロラド大学ではこのモニターを患者に着用させ、酸素療法がまだ必要とされる入院患者の早期退院を行いました。自宅に戻った患者のバイタルは経時的トレンドとしてリアルタイムで表示され、バーチャルヘルスセンターの医師が24時間体制でモニタリングを行いました。

胸に装着するウェアラブルモニターも開発中です。音声センサー、モーションセンサー、体温センサーの3つのセンシング機能があり、それにより11種類のバイオシグナルが感知されます。さらにコンピューターのアルゴリズムによって、咳、くしゃみ、嘔吐、転倒など、臨床で取り扱われるデータに変換することも可能です。咳に関しては、湿性咳嗽(痰をともなう咳)、乾性咳嗽(痰をともなわない咳)の区別ができ、さらに咳の原因が肺炎なのか、心不全なのか、喘息なのかまで鑑別可能なのだそうです。バッテリー寿命は30日と長く、ブルートゥースで自動的にハブにデータが送信され、そこからインターネットのクラウドに転送されます。この機器は現在、新型コロナウイルスの暴露者に装着して、発症の有無をモニタリングする目的に実験的に活用されています。まだ開発段階ではありますが、今後、幅広い用途での活用、普及が想像できます。

また、脳梗塞の急性期診療などに力を入れてきたバーチャルヘルスサービスの会社は、新型コロナ感染症によりサービスを大きく展開しました。たとえば、新型コロナ感染症が疑われる症状が出た患者に対するバーチャルケアのアポイントメントです。サービスを利用したい人は、スマートフォンからアクセスし、まず個人情報を入力します。その後、問診票に相当するページに進み、最終的にビデオ問診のリンクがメール送信されます。こうして予約すると、問診時間になったら自宅から医師とリモートで話をすることができます。処方薬が出される場合には、患者は最寄りの薬局に処方箋を持っていき、治療薬を得ることができます。

讃井 そういった取り組みがどんどん実現しているのですね。

淵田 バーチャルヘルスの将来像について、以下のような分析・予測があります。

「2020年の段階では、ほとんどの医療従事者や患者が、直接的な対人サービスを好んでいた。バーチャルヘルスは便利だけれど、取って代わるものではなかった。しかし、新型コロナ感染症の影響で必要性が増し、広く普及するようになってきた。

2025年になると、直接的な対人サービスよりもバーチャルヘルスのほうがより良いサービスを提供できるようになる。不要な待ち時間がなくなり、問診も事前に済ませることができる。発達したポータブルモニターにより、心不全、喘息、術後患者など在宅診療の幅が広がる。

2030年には、患者のケアがどこからでも行えるようになる。診療情報はバーチャルヘルスのプラットフォームに統合され、たとえば、ハワイに住んでいる患者が、自宅からアメリカ本土のクリニックの診療を簡単に受けることができる。血液検査や治療薬などは地元のサービスで満たされる。医師が不足する地域にも医療が提供され、同時に医師は大都市に住まなくても、インターネットさえあれば自宅から仕事ができるようになる。」

讃井 ありがとうございました。アメリカの進取の気性、科学力・資金力を含めた底力がバーチャルヘルスの進化を促しているのでしょう。日本の医療も学ぶところがたくさんあると思いました。

讃井 ありがとうございました。アメリカの進取の気性、科学力・資金力を含めた底力がバーチャルヘルスの進化を促しているのでしょう。日本の医療も学ぶところがたくさんあると思いました。

ただ、日本の医療におけるデジタル技術そのものが遅れているわけではありません。たとえば、病院やクリニックに導入されている電子カルテシステムは、特にユーザーフレンドリーという点でアメリカよりも遥かに優れています。日本のベンダーはアメリカに比べると、現場の人にとって“かゆいところに手が届く”ものを作れる高い実力があるのです。しかし、技術を享受する側に、それをフルに活かしきれない“何か”があるのではないかと感じています。

一つは、何か新しい、異質なものに対する社会としての受容度の違いを指摘できるかもしれません。日本に比べてアメリカは、新しい、合理的な提案に対して耳を傾ける社会、既存の慣習・システム・ルールの改革を厭わない社会、失敗や再チャレンジが許される社会です。

とはいえ、誰かや何かのせいにしていても始まりません。個人的には、まずは突破口を見つけて切り拓くための地道な取り組み、働きかけをしていくしかないと思っています。

(3月15日対談 構成・文/鍋田吉郎)

※ここに記す内容は所属組織・学会と離れ、讃井教授、淵田先生個人の見解であることをご承知おきください(ヒューモニー編集部)。

連載第45回は4月5日掲載予定です。