1月20日、日本医師会の中川俊男会長は会見で、「現状のままではトリアージもせざるを得ない。助かる命に優先順位をつけなければならない。それは何としても避けたい」と、新型コロナウイルス感染症拡大による医療逼迫への危機感を改めて訴えました。

トリアージとは、災害発生時などに多数の傷病者が発生した場合に、緊急度や重症度に応じて治療対象に優先順位をつけること、すなわち、できるだけ多くの命を救うために誰を優先して治療し、誰を後に回すかを決めることです。このような、いわば「命の選択」は、医療スタッフや医薬品などの医療資源に限りがある中で、それを最大限に活用して一人でも多くの人を救うために、やむなく行われます。 現在、新型コロナウイルス感染症治療に使われる医薬資源の中で、医薬品、人工呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMO、第3回参照)機器が足りないわけではありません。足りないのは、医療従事者やベッド、特にベッドです。確かにマクロで見れば、日本は諸外国と比べても医療従事者やベッドの総数は十分あり、その配分がうまく行っていないだけ、すなわち相対的に不足しているだけかもしれませんが、ミクロで見れば、新型コロナの診療現場で実際に診療に当たる医療従事者、入転院を調整する保健所や都道府県の調整本部、そして患者にとって、目の前で起こっているのは絶対的な不足と変わりません。

現在、新型コロナウイルス感染症治療に使われる医薬資源の中で、医薬品、人工呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMO、第3回参照)機器が足りないわけではありません。足りないのは、医療従事者やベッド、特にベッドです。確かにマクロで見れば、日本は諸外国と比べても医療従事者やベッドの総数は十分あり、その配分がうまく行っていないだけ、すなわち相対的に不足しているだけかもしれませんが、ミクロで見れば、新型コロナの診療現場で実際に診療に当たる医療従事者、入転院を調整する保健所や都道府県の調整本部、そして患者にとって、目の前で起こっているのは絶対的な不足と変わりません。

https://www.nurse.or.jp/home/statistics/pdf/toukei10.pdf

https://news.yahoo.co.jp/articles/ 48e19432fa3 d801611a9372 a 3052520 bd0404e 20?page=1

理由はどうあれ、ないものはない。結果として今まさに起きているのが、ベッド不足に起因する「命の選択」、すなわち誰にベッドを優先するかです。

たとえば、残りのベッドが1つしかない状況で、介護施設クラスターによって感染した寝たきり状態の95歳患者と、市中で感染した高血圧はあるが普段バリバリと仕事をされている50歳患者の入院要請を同時に受けた場合、50歳患者を優先せざるを得ないでしょう。95歳の方は、空く可能性の低いベッドが空くまで待つか、患者・家族によっては入院希望を取り下げるしかありません。その場合、介護施設でできる範囲のわずかな治療を行いつつ、ご本人の苦しみや不快を最大限に減らすことがゴールになるでしょう。結果として、亡くなる方もいらっしゃいます。現在、新型コロナウイルス感染症による死亡の一定数は、このような状況で亡くなった方なのです。

また、新型コロナウイルス感染症の診療現場では、「命の選択」だけでなく、命にかかわる「治療の選択」も行われています。この「治療の選択」は、ビフォー・コロナから日常的に行われてきました。が、ベッド不足によって、本来あってはならない「治療の選択」の早期化(=前倒し)が起こっているのです。

今回は、この、命にかかわる「治療の選択」とは何か、コロナ禍の今何が問題になっているのか、お伝えしたいと思います。

患者さんは自由に治療を選択できる――これが治療の一般原則です。集中治療室が満床であるといった物理的制約がない限り、年齢や病前の身体・精神機能に関係なく、患者さんは、保険診療上許されるあらゆる治療を受ける権利があり、また、患者さんの最善の利益のために治療が行われなければなりません。

ただし、医療技術の進歩にともない生命維持治療が可能になった現在、人工呼吸器などの生命維持装置を用いて人工的に「生かし続ける」ことが本当に患者さんの最善の利益にかなうものなのかが問題となります。いたずらに患者さんやそのご家族を苦しませ続けるだけになる一方で、得られる効果、すなわち元の生活に戻るという目標が達成できない場合があるからです。ICUで、からだじゅう管だらけになり、痛く、苦しく、しゃべれず、食べられず、動けず、時に縛られる苦痛を本人や、見ている家族が受け入れ頑張って、初めて元の生活に戻れる可能性が出てきますが、それは100%保証されていません。そして、そもそも人工的に「生かし続けられる」状態を、人間の尊厳に反する不自然な状態として受け入れられない方もいます。

そこで、われわれ医師は、特に高齢者の方などに治療制限のオプションを提示することがあります。

1つは、DNAR(Do Not Attempt Resuscitation)です。これは、心肺停止時に心臓マッサージや人工呼吸といった心肺蘇生を実施しないという選択です。たとえば心臓マッサージで止まった心臓から血液を駆出するためには、相当強い力で胸部を押さなくてはなりません。肋骨が折れることもしばしばあります。もし高齢者が心肺停止になり、蘇生を行い心拍が戻ったとしても、脳の機能が以前の状態に戻らず、よくて植物状態止まりで、決して元の生活に戻れないケースがほとんどなのです。結局、体を傷つけるだけで終わる可能性が高いのです。DNARは、それをしないという選択です。

DNI(Do Not Intubate)という治療制限もあります。DNIとは、呼吸不全がひどくなって人工呼吸が必要になっても、「挿管をしない」という意味です。

DNARやDNIは、現時点で行なわれている治療、たとえば抗生剤の投与や輸血などの治療は継続するけれど、もし状態が悪くなったら、体を傷つけ、患者さんを苦しませ続ける治療は行わないという選択なのです。

さらに一歩進んだものに、「治療の差し控え」があります。たとえば、集中治療室に入って1か月を超えるのに症状が全然改善せず、血圧が低くて意識も悪い状態で、これ以上治療を続けてもほぼ間違いなく元に戻ることはないだろうといった場合に、新たに人工透析や輸血が必要になっても差し控える。このように、現行治療は継続するが、新たな積極的治療を導入しないことを「治療の差し控え」といいます。

日本ではご家族からも医師からも抵抗が強く、まだ一般的ではありませんが、「治療の撤退」という選択もあります。これは行ってきた積極的治療をやめることで、典型的なのは人工呼吸器を止めることです。欧米では比較的一般的で、たとえば人工呼吸器をつけた患者さんが昏睡状態で、意識の回復が見込めない時に、「自然な死に方を選択させてください」というご家族の強い希望があれば人工呼吸器を止めます。

これらの選択は、個人の価値観に大きな影響を受けます。端的に言えば、どのような死に方を選ぶか、自然な死に方を選ぶかどうかの問題です。人それぞれ考えが違いますし、宗教や文化にも影響を受けます。極端に言えば点滴だって不自然です。さすがにそのように考える方は多くはないと思いますが、では人工呼吸器はどうでしょうか? 欧米では、「人工呼吸は器械によって生かされている状態」と一般的にとらえられています。

最終的には、「治療の選択」は、個人の死生観をもとに、頑張って得られる可能性と支払わなければならない代償=苦痛を天秤にかけて、「どこまで治療をやりたい/これ以上の治療はやりたくない」を決めるべきものでしょう。

実際には、80歳、90歳といったかなり高齢の患者さんのご家族が、「元に戻れる確率がたとえ1000分の1だとしても、なんとかしてあげたい。あらゆる治療をフルでやってください」と、人工呼吸器やECMO(体外式膜型人工肺/第3回参照)まで希望されることもあります。しかし、80歳、90歳の患者さんにそのような積極的治療を行い、たとえ最善のシナリオをたどったとしても気管切開・胃瘻になり、元の生活に戻れる可能性は極めて低いです。医師は、できるだけ客観的なデータを示し、お気持ちを汲み取った上で、ご家族と一緒に最善な選択を考えるようにしています。最初に述べた通り、患者さんの最善の利益のために治療は行われるべきだからです。 いずれにしても、「治療の選択」については、入院した後に、医師がすべての選択肢を提示した上で、患者さん本人、ご家族と一緒に良く話し合って決めるべきものです。その際、病気になる前に家族と、あるいは医師と話し合い、「私が意思を表明できない認識障害等になった場合には、こういう治療をして(しないで)ほしい」という事前指示があるのが理想です。最も大切なのは患者さん自身の意思であることは、言うまでもありません。生命が急激に危機的状態に陥ると、通常、意思表示ができなくなるので、自身の意思を家族や医師に伝えておくことが理想なのです。

いずれにしても、「治療の選択」については、入院した後に、医師がすべての選択肢を提示した上で、患者さん本人、ご家族と一緒に良く話し合って決めるべきものです。その際、病気になる前に家族と、あるいは医師と話し合い、「私が意思を表明できない認識障害等になった場合には、こういう治療をして(しないで)ほしい」という事前指示があるのが理想です。最も大切なのは患者さん自身の意思であることは、言うまでもありません。生命が急激に危機的状態に陥ると、通常、意思表示ができなくなるので、自身の意思を家族や医師に伝えておくことが理想なのです。

ところが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で病床が逼迫している現在、感染患者に対して、このような「治療の選択」の原則が崩れてしまっています。入院する前に前倒しで「治療の選択」を行なわなければならない状況になっているのです。これは、病床、特に重症の病床が埋まっているからに他なりません。

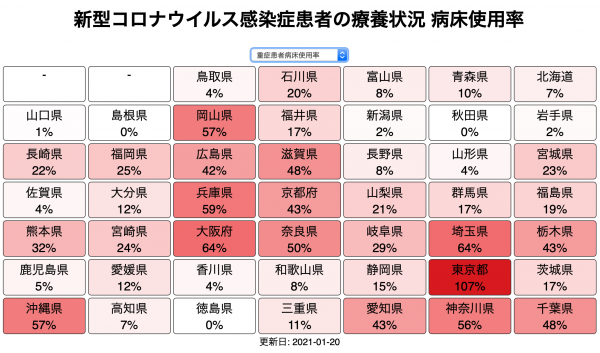

重症患者病床使用率。「COVID-19 Japan」ホームページより

重症患者病床使用率。「COVID-19 Japan」ホームページより

たとえば、「中等症・軽症の病床に空きがあるので入院できます。ただし、重症患者診療を行う病院のベッドはいっぱいなので、症状が悪くなっても転院できず、高度な治療は断念せざるを得ません。それでもよければ入院は可能です」という説明をしなければならない状況になっています。

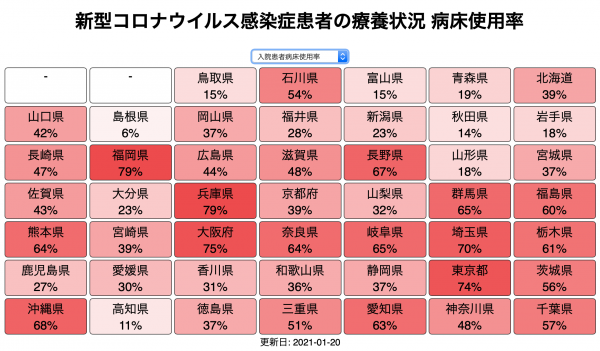

入院患者病床使用率。「COVID-19 Japan」ホームページより

入院患者病床使用率。「COVID-19 Japan」ホームページより

言ってみれば「治療の差し控え」の判断を、入院前にしなければならない状況です。しかも、本来医師がするべきこの説明を行うのは、入院調整を担っている保健所の保健師や、管轄の保健所を超えて入転院を調整する県の調整本部の保健師や看護師ということになります。ただでさえ業務が逼迫しているのに、保健師や看護師の心理的負担を考えると、申し訳ない気持ちでいっぱいになり、自分が調整本部の当番日にはできるだけお手伝いするようにしています。一方、説明を受ける患者さんやそのご家族も、医師からの説明ではないので納得しがたいでしょう。それに、高度な治療を望む人ほど入院を待たなければならない、という矛盾した状況が生じます。

この異常な状態を通常に戻すためには、病床を増やし、感染者数を減らすしかないことは、言うまでもないでしょう。

一方、高齢の家族が新型コロナウイルス感染症に罹って生命の危機が訪れ、意思表示ができない状態になってから慌てて「治療の選択」を考え始めるのではなく、事前に話し合っておきたいものです。

私は、ご家族が高齢者への積極的治療を希望するか否かには、社会的背景が影響を与えているのではないかと考えています。というのも、高齢者との関係が希薄なご家族ほど積極的治療を求めがちな印象があるからです。核家族化や介護施設での介護が進み、以前に比べて、高齢者が大病をした姿を身近に感じられない人が増えたのは確かでしょう。その結果、闘病する姿、衰弱してゆくプロセスを見ることが稀になり、積極的治療がさらにどれだけの苦痛を強いるか(しかも元に戻れる可能性はほとんどない)、想像力が及ばない面があると思うのです。加えて、ふだん施設任せにしているという負い目が決断に影響を与える可能性も考えられます。実際、そのような家族ほど積極的治療を希望する傾向にあります。

すでに意思表示ができなくなった高齢家族の本心に思いを巡らせ、悩み、治療の選択をしたものの、結果として期待した通りにならなかったとき、悔いが長く残るかもしれません。それよりは、意思が伝えられなくなる前に、普段の会話の中で「おじいちゃん、おばあちゃん、いざとなったらどうしたい?」と直接聞いて、事前指示を決めておくことができれば、意思決定の大きな助けになり、あとあとの気持ちの負担も軽くなるかもしれません。もちろん「そんなこと聞けない」とか、「いざとなっても、何がなんでも闘うんだ」という方の価値観は尊重されるべきものですが、新型コロナウイルス感染症は、図らずも、このような高齢者の「治療の選択」を身近に考える機会を提供してくれた、と捉えることもできるでしょう。事前指示を話し合っておくのは、“いざと言うときの備え”として、コロナ以外のどんな病気にも普遍的に価値があるものと思います。

(1月21日口述 構成・文/鍋田吉郎)

※ここに記す内容は所属組織・学会と離れ、讃井教授個人の見解であることをご承知おきください(ヒューモニー編集部)。

連載第36回は2月1日(月)掲載予定です。