医療崩壊の定義は定まっていませんが、「コロナ禍前の通常の診療ができなくなること」だとすれば、医療は崩壊しています――前回、私はそう書きました。では、通常の診療ができなくなることで、皆さんにはどのような影響があるのでしょうか。 まず長い間、日本人の死因の首位の座をキープするがんの診療について、見てみましょう。

まず長い間、日本人の死因の首位の座をキープするがんの診療について、見てみましょう。

多数の新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる病院では、予定入院、予定検査や手術を減らさなければならなくなっています。特に第一波や第三波のような感染蔓延期には、このような外的、物理的な要因によって、数多くの病院で予定診療の遅れが広く発生します。

実際、私が勤務する自治医科大学附属さいたま医療センターでも、昨年の第一波の4月・5月には手術件数が大きく落ち込みました。その後回復し、秋には通常以上に手術数が増えましたが、これは、夏前の予定手術の延期により患者さんのニーズがそれだけ溜まっていたのだと考えられます。それが、12月以降ふたたび手術件数は減っています。

また、いくら多くの病院で検査前、手術前、入院時にPCR検査などで新型コロナウイルス感染症のスクリーニングを行ったとしても、院内への持ち込みを完全に除外できず、また入院後に感染してしまう可能性をゼロにはできません(第32回参照)。このような状況では、患者も我々も「待てる病気であれば待ちましょう」と考えるのは自然なことです。

だから、良性疾患や、がんになる一歩手前の状態で、緊急の治療が必要ない場合に、治療を延期するのは理にかなっていると言えます。つまり、入院や手術のタイミングは、病床逼迫だけでなく、患者のコロナ感染回避というメリットと治療機会の延期というデメリットを勘案した上で決まるのです。これは、新型コロナ患者の受け入れ病院であるか否かに関わらず共通した考え方でしょう。

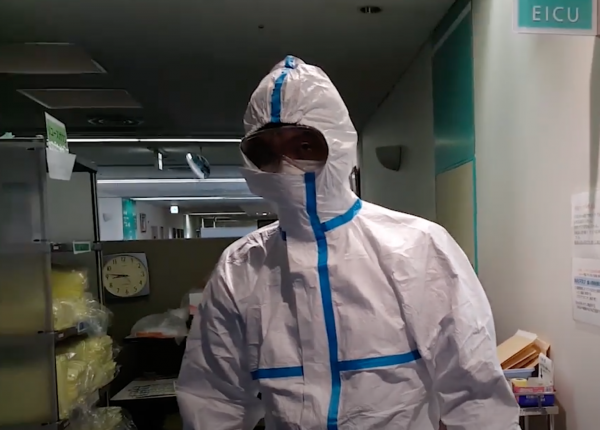

さらに、医療従事者の感染リスクも考えなければなりません。鼻、口、喉、気管・気管支、肺の手術や処置は、もし手術患者が感染していた場合にはエアロゾルが飛散し、外科医、麻酔科医、手術室スタッフの感染リスクが高くなります。したがって耳鼻科、歯科、肺外科では、十分な個人防御具(PPE)を装着の上、手術や処置をおこないます。 また、胃カメラなどの消化器内視鏡検査や、気管・気管支をカメラで観察する気管支鏡検査などは、がんの早期発見に欠かせない検査ですが、エアロゾル飛散という点で医療従事者の感染リスクが大きい。これらの検査を行う消化器内科医や呼吸器内科医・検査室のスタッフも、十分なPPE装着が必要です。

また、胃カメラなどの消化器内視鏡検査や、気管・気管支をカメラで観察する気管支鏡検査などは、がんの早期発見に欠かせない検査ですが、エアロゾル飛散という点で医療従事者の感染リスクが大きい。これらの検査を行う消化器内科医や呼吸器内科医・検査室のスタッフも、十分なPPE装着が必要です。

実際、日本がん学会や日本外科学会は、医療従事者に対し慎重かつ冷静に検査や治療のタイミングを決め、行う場合には十分な感染防御策を講じるよう求めています。

http://www.jca.gr.jp/researcher/c_q_and_a/c_q_and_a.html

http://www.jssoc.or.jp/aboutus/coronavirus/info20200402.html

では、このような治療の遅れにより、患者にどのような影響が生じているでしょうか。カナダ・英国の研究者が、2020年1月から4月までに公表された34の研究データを統合し、17の悪性疾患、1,272,681人の患者データを解析した結果、がん治療(手術、抗がん剤治療、放射線治療)が1ヶ月でも遅れた人は、死亡リスクが6~13%高くなる可能性があることを示しました。これは、待つ時間が長ければ、それだけ死亡リスクが高くなることを意味します。例えば、乳がんの手術を2ヶ月遅らせると死亡リスクが17%、3ヶ月遅らせると26%上昇する可能性も示されました。彼らの試算では、すべての乳がん患者に対して1年間、3ヶ月ずつの手術の遅れが発生すると、英国で1,400人、米国では6,100人、カナダでは700人、オーストラリアでは500人の超過死亡が発生しました。

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4087

日本でも、がん検診の開催減少、検診受診者の減少も顕著で、その影響が大きいこともわかってきました。発見が遅れれば、治療の開始も遅くれるのは当然です。裏を返せば、今後、進行してから見つかるがんが増える可能性があるのです。中長期的に国民の健康にマイナスなのは間違いありません。

https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=70257

しかし、このデータはあくまで“がんの治療遅れ”の影響のみを調べたものです。米国のがん患者登録データベースを用いた、がん死亡のリスクと、新型コロナウイルス感染症による死亡リスクを天秤にかけて予測したモデルでは、地域(蔓延しているか否か)や、がんの種類によって死亡リスクは大きく異なり、ケースバイケースで治療タイミングを決めることが望ましいとされました。やはり、一概に決めるのは難しいようです。

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2772175

このことから、がんに関わる検査や治療のタイミングは、病床逼迫の程度、患者の感染リスク、医療従事者の感染リスクなどを考慮に入れつつ、患者と医療従事者がよく話し合って納得のうえ決めるべきと言えるでしょう。

コロナの影響は、心血管疾患、すなわち心臓病(死因第2位)や脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血。死因第4位)にも及んでいます。

新型コロナウイルス感染症への感染を恐れた“受診控え”は、広い範囲で起こっています。とある二次救急病院では夜間救急外来が著明に減少し、芋を洗う状態であった救急外来が、閑古鳥が鳴く状態になりました。クリニックの先生方からも、「新規陽性者数が増えるほど来院者数が減って経営が厳しい」という話を耳にします。医療アクセスの良さに頼って、風邪など、欧米であれば決して受診しない軽い病気で受診していた人が、コロナ禍により受診を控えたのは間違いありません。これは医療費削減を願う一国民の立場からすると、喜ばしいことです。

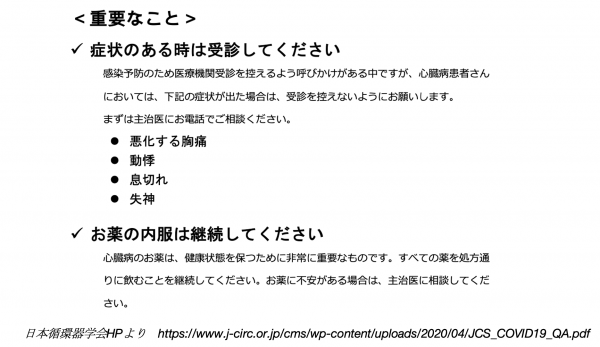

その一方で、本当は医師に診てもらうべき病気を持つ患者にも、“受診控え”が起こり、心血管疾患の診断が遅れたり、すでに診断がついて外来に定期的に通うべき心血管疾患患者の死亡率が増加していることもわかってきました。

米国の研究者は、2020年3月から 6月までのパンデミック発症後の心血管疾患による死亡率を、パンデミック前のそれと比較し、ニューヨーク市では心臓発作の死亡率が約2.4倍、脳卒中などの高血圧に起因する心血管疾患が2.6倍に増加したことを示しました。ニューヨーク市以外の地域ではこれほどの死亡率増加は認めなかったので、医療体制の逼迫も影響していたと考えられます(第7回、第8回参照)。

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2020.10.055

新型コロナウイルス感染症に罹った高齢者に対して、積極的治療継続の是非を検討するタイミングが早くなり、適応が狭くなっていることはお伝えしました(第31回、第33回参照)高い専門性をもった病院で最適な治療を受けにくくなっているのは、非コロナ患者にも当てはまるのです。

たとえば、中規模病院で新型コロナウイルス感染症ではない肺炎によって呼吸状態が悪化し、ECMO(体外式膜型人工肺/第3回参照)が必要になったケースでも、高次施設への転院が難しくなっています。あるいは、入院患者が緊急手術のために高次施設への転院が必要になり、転院させようとしてもなかなか転院先が見つからという事例も起こっています。通常であれば2~3の病院にあたれば見つかったのに、今は7~8の病院に問い合わせても受け取ってもらえないのです。 実際、全国的に、急病人が救急車を呼んでも、受け入れ先の病院がなかなか決まらない”搬送困難”が急増しています。総務省消防庁が全国52の消防機関を対象に調べたところ、救急搬送困難事案搬送は1月10日までの1週間で2707件あり、およそ1か月前と比べて2倍近くに増えたことがわかりました。

実際、全国的に、急病人が救急車を呼んでも、受け入れ先の病院がなかなか決まらない”搬送困難”が急増しています。総務省消防庁が全国52の消防機関を対象に調べたところ、救急搬送困難事案搬送は1月10日までの1週間で2707件あり、およそ1か月前と比べて2倍近くに増えたことがわかりました。

このように、新型コロナウイルス感染症の医療に及ぼず影響は大きく、長期に、広い範囲の患者に及ぶのです。自分や家族が、がん、心臓病、脳卒中に罹らない限り、あるいは身近に高齢者の家族がいない限りなかなか想像しにくいとは思いますが、紛れもない現実です。社会としてそのツケを誰かが払っているという厳然たる事実を、できるだけ多くの方に、真剣に考えて欲しいと思います。

(1月16日口述 構成・文/鍋田吉郎) ※ここに記す内容は所属組織・学会と離れ、讃井教授個人の見解であることをご承知おきください(ヒューモニー編集部)。

※ここに記す内容は所属組織・学会と離れ、讃井教授個人の見解であることをご承知おきください(ヒューモニー編集部)。

連載第35回は1月25日(月)掲載予定です。