リーマンショック後、世界的にインフレ率の低下(ディスインフレ傾向)がみられていた中では、「デジタル化によりインフレは起こりにくくなるのではないか」といった論調もありました。しかし昨年来、世界的なインフレ率の上昇傾向が顕著になっており、さらに2月末のロシアのウクライナ侵攻を受け、インフレ圧力が一段と長期化する方向にあります。人々からは物価上昇への強い不満が表明されており、米欧の中央銀行も「インフレ退治」を掲げ、バランスシートの縮小や金利の引き上げに乗り出しています。

デジタルデバイドと高インフレ?

インフレはとりわけ低所得層に大きな悪影響を及ぼすと捉えられてきました。かつて、米国の中央銀行である連邦準備制度理事会で1970年代に長らく議長を務めたアーサー・バーンズ氏は、「貧しい人々こそがインフレの最大の被害者」と述べています。この背景としては、低所得層ほど生活必需品への支出のウエイトが高く、「高いから買わない」というわけにはいかないこと、また、資産もインフレで目減りしやすい現金や預金が殆どであることなどが指摘されています。

連邦準備制度理事会のブレイナード副議長は4月5日、この問題に焦点を当てた講演を行っています。同副議長はまず、高所得者層の支出に占める生活必需品のウエイトは31%であるのに対し、低所得者層のそれは77%にも達すると指摘しています。そのうえで、インフレは低所得者層により大きな悪影響を与えてきた可能性が高いと指摘しています。さらに同副議長は、オンラインショッピングにアクセスしにくい主体は、インフレの影響をより大きく受けやすくなっているという研究成果を紹介しています。すなわち、デジタルデバイドは、人々のインフレの「体感」にも影響を与えているというわけです。

デジタル製品とインフレ

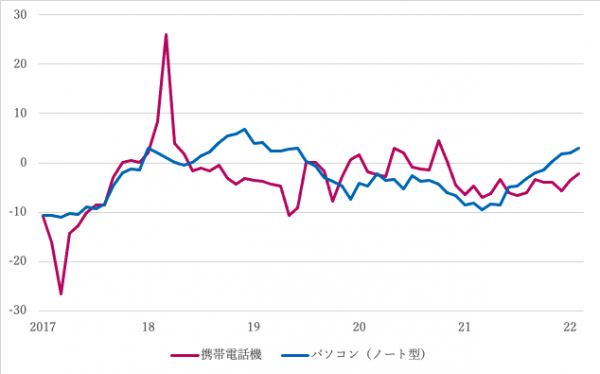

また、デジタル製品は技術革新により、毎年性能が向上した新製品が発売されることが多いわけですが、このような品質向上分が「ヘドニック法」などで勘案される結果、店頭での新製品の販売価格は去年と同様であっても、統計上の価格は下落しがちです。実際、消費者物価指数をみても、これらの価格は10%近い下落となる場合が多くなっています。

逆に言えば、デジタル化が進む中、これによる価格下落の影響を打ち消す形で、統計上の物価が全体として上昇しているのであれば、消費者が「体感」するインフレは、統計の数字以上に厳しくなっている可能性が高いように思います。

消費者物価指数上のノートパソコンと携帯電話の価格(前年比:%)

注:データは消費者物価指数統計(総務省統計局)による。

注:データは消費者物価指数統計(総務省統計局)による。

同時にデジタル化は、物価指数の作成上の新たな課題を突きつけています。

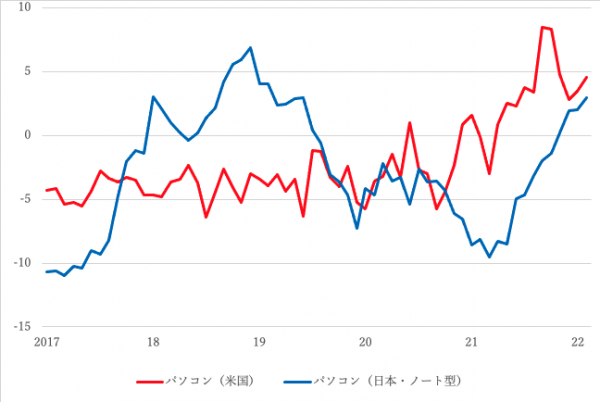

パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器は、グローバル企業が全世界で同じものを売っているわけですので、為替レートの影響を除けば、本来は同じような値動きをするはずです。しかし実際には、デジタル機器の価格変動は、各国でかなり異なっています。

米国と日本を比べてみても、米国でもデジタル機器の統計上の価格は下落することが多くなっていますが、例えばパソコンの価格下落幅は最大でもマイナス5%程度となっており、また、日本よりも振れが小さくなっています。

日米のパソコン価格(前年比:%) 注:日本は消費者物価指数中の「パソコン(ノート型)」、米国は消費者物価指数中の「Personal computers and peripheral equipment in U.S. city average」

注:日本は消費者物価指数中の「パソコン(ノート型)」、米国は消費者物価指数中の「Personal computers and peripheral equipment in U.S. city average」

「帰属家賃」の問題

デジタルの問題からは少し離れますが、デジタル製品同様、各国のインフレ率に影響を及ぼしている要因として「帰属家賃」も挙げられます。

「帰属家賃」とは、「持ち家に住む人がもし家賃を払っているとすれば」と仮定し、その推計額を消費者物価指数に参入するものです。このウエイトはかなり大きく、日本の消費者物価指数では約16%を占めています。

ただ、帰属家賃は、各国により相当な差があることで有名です。日本の場合、帰属家賃の算出のもとになる借家の家賃が、他国と比べ著しく上昇率が低い傾向にあります。この背景としては日本の借地借家法固有の事情などが指摘されていますが、これをそのまま持ち家の帰属家賃の算出にも使うと、帰属家賃や消費者物価の上昇率も他国に比べ低めとなる可能性があるわけです。

出所:雨宮正佳「コロナショックと物価変動」(2022年3月)

出所:雨宮正佳「コロナショックと物価変動」(2022年3月)

デジタル時代に求められる取り組み

「最も望ましいインフレ率とは具体的に何%か」は経済学上の難問です。もちろん物価は「安定」が望ましいわけですが、それが0%か、1%か、2%か、3%かを巡っては多くの議論があります(かつて経済学者ミルトン・フリードマンは、若干のマイナスが望ましいとの見解を示しています)。現在、先進国の多くは「2%」の物価目標を置いていますが、これは「他国もそうしているから」、「自国だけが著しく異なる目標を掲げれば為替レートが不安定化するから」というのが大きな理由といえます。

しかし、物価指数を構成する各項目について各国の算出方法が異なり、その結果として同じような財でも国により価格変動率が大きく異なるとなると、物価目標を「横並び」で考えることのリスクも高まります。同じ「2%インフレ」でも、ある国では普通の物価情勢と人々に受け止められるのに対し、別の国の人々にとってはかなりのインフレと受け止められる可能性もあるからです。デジタル化の下ではこれまで以上に、他国の物価指数作成の方法にも十分配意し、可能な範囲で、指数作成の方法について国際的調和を図っていくことが望ましいでしょう。

物価を素直にみることの重要性

物価統計は、個別品目の価格まで細かくブレークダウンでき、それだけに多くの分析者にとって「いじりたくなる」統計です。実際、従来から物価を巡っては、あれを除いたらどうなるか、これを調整したらどうなるか、といった分析が数多く出されてきました。

ただ、マクロ政策が安定を目指すべき物価は、あくまで人々の支出のバスケット全体でみるべきものであり、「あれを除く、これを調整する」といった手法は、十分注意して使う必要があります。

例えばカナダ中央銀行は、2%物価目標の対象はあくまで“total CPI”、すなわち、何も除かないCPIであると宣言しています。そのうえで、一時的な要因を判断する材料として“core CPI”、すなわち、エネルギーや食料品などいくつかの品目を除いたCPIをあわせてモニターすると付言しています。

エネルギーや食料品の価格変動は他の財に比べれば一時的要因に作用されやすいでしょうが、これは程度問題ですし、これらの価格が持続的に上昇し、人々のインフレ心理に大きく影響する可能性もあるわけです(実際、フランス革命も食料品の価格上昇を主因として起こっています)。しばしば、米国人はガソリンとハンバーガーの価格に特に敏感と言われます。これらを除いた物価指数は、米国人の物価の「体感」からは乖離してしまうかもしれません。

このように、物価指数は複雑な問題を孕むものです。これからも当面、世界的な物価動向が注目されるであろう中、「インフレ率が高い!」、「いや、〇〇を除けばまだ低い!」といった議論が当面予想されます。この中で、「インフレ率〇%」といった報道の背景にある物価指数そのものの問題についても関心が高まれば、政策論にとってプラスになるだろうと感じます。

連載第82回「中央銀行デジタル通貨の付利問題」(4月27日掲載予定)