前期授業はすべてリモートで実施する――そう大学の方針が示された3月からゴールデンウィーク明けの授業開始までの間、私は突貫工事で事前準備を進めました。どのような授業にするかのシミュレーション、リモート授業に最適化した講義資料の作成、パソコンやインターネットなど自宅のハード環境の整備…(第3回参照)。しかし、実際にリモート授業がスタートすると、そこには想定外の苦労が待ち受けていました。

まず、聴き手から何の反応もないまま1コマ=90分間にわたって話し続けることが、こんなに疲れることだとは予想していませんでした。

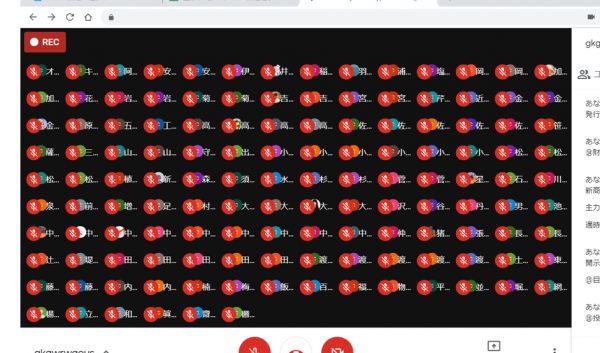

リモート授業では、学生のデータ通信コストを抑制するため、学生側のビデオはオフにしています。そのため、私のパソコン画面には授業中、「コケシ」のようなアイコンが200近く並ぶことになります。沈黙する200体のコケシに向かって話し続けるのは、中国の兵馬俑坑(へいばようこう)でソロコンサートを開いているようなもので、不気味さに押しつぶされまいとするあまり、虚空に向かってつい声を張り上げてしまいます。 「コケシ」からはパソコン画面を切り替えれば逃れられますが、この問題の本質は、反応がまったく読み取れない聴き手に向けて話し続ける辛さです。

「コケシ」からはパソコン画面を切り替えれば逃れられますが、この問題の本質は、反応がまったく読み取れない聴き手に向けて話し続ける辛さです。

リアル対面授業では、私がしゃべるのに対して学生の何人かがきょとんとしていたり首を捻ったりしていれば、そこで立ち止まり、もう一度噛み砕いて説明できます。あるいは私の説明に同調して小さくうなずいている学生がいれば、理解してもらえたことがこちらに伝わってきます。話し手である自分は、聴き手である学生の細かな表情から、肯定的あるいは否定的なフィードバックを目で自然に確認しながら、微調整しつつ話し続けていたのだ、ということに今さらながら気づきました。

本連載の第1回で、私は、情報の受け手にとっては、情報の送り手の態度や表情といった「非言語コミュニケーション(視覚に訴えるコミュニケーション)」はじつは暑苦しいだけであり、情報の伝達にとって不要なのではないか、と述べました。これとは逆に、情報の送り手にとっては、情報の受け手から発せられる非言語情報(見た目の態度や表情)はとても重要なのではないか、というのが私の考えです(コミュニケーション論の専門家のご意見を是非とも伺いたいところです)。

何回かリモート授業を繰り返すうちに、無反応な聴き手に向かってしゃべることに多少は慣れてきましたが、それでも授業が終わるたびに「今日の授業で自分が伝えたかったことは受講生に届かなかったかもしれない」と疑心暗鬼になり、不安や疲れを感じてしまいます。昨年までのリアル対面授業では、1コマ終えるたびにスカッとした爽快感を感じていたのに…。 ある大学の先生によれば、リモート授業でマイクに向かってしゃべり続けるときは、深夜ラジオのディスクジョッキーになりきれば良いそうです。なるほど。私も「目指せ鶴光師匠」で頑張ってみたいと思います。

ある大学の先生によれば、リモート授業でマイクに向かってしゃべり続けるときは、深夜ラジオのディスクジョッキーになりきれば良いそうです。なるほど。私も「目指せ鶴光師匠」で頑張ってみたいと思います。

想定外の辛さの2つ目は、オンとオフの切り替えが難しい点です。

これは、大学教員に限らず、準備運動なしに自宅テレワークに移行せざるをえなかったビジネスパーソンの皆さんも感じていることかもしれません。

私は、会社勤めが長かったこともあり、自宅と職場(今は大学キャンパス)の間を通勤電車で往復することが習慣化しています。大学に向かう電車の中では、その日にやるべきことを頭で整理しながら徐々にオンモード(仕事モード)に切り替えていきます。大学での授業開始前には、自分の研究室から教室に向かいながら、支度部屋から花道を通って土俵に向かう力士の如く、気合いを入れていきます。 自宅からのリモート授業だと、この切り替えがうまくできないのです。自宅にいると、授業直前まで自分の研究論文の執筆などができ、授業が終わればその直後からまた論文執筆にとりかかれるので、時間の無駄がないことは確かです。が、同じ椅子にすわったままで物理的な移動を伴わないせいか、気分のモードチェンジをとても難しく感じます。仕事を長時間しているわりには、大学キャンパスに通っていたときと比べて生産効率も低下したように感じられ、疲れも溜まります。

自宅からのリモート授業だと、この切り替えがうまくできないのです。自宅にいると、授業直前まで自分の研究論文の執筆などができ、授業が終わればその直後からまた論文執筆にとりかかれるので、時間の無駄がないことは確かです。が、同じ椅子にすわったままで物理的な移動を伴わないせいか、気分のモードチェンジをとても難しく感じます。仕事を長時間しているわりには、大学キャンパスに通っていたときと比べて生産効率も低下したように感じられ、疲れも溜まります。

どうやら私の場合、長年の習慣によって「身体の移動」と「頭脳のリセット」が連動するようになっており、「授業実施も論文執筆もずっと1台のパソコンの前でやる」というニューノーマルな環境への適応に手こずっているようです。私も若い頃は、新しい環境への適応力は高かったほうですが、ぼやいていても仕方ありません。最近では、授業の前後には近くのコンビニエンスストアに買い物に出かけたり、軽く散歩をしたりして、意識的にアイドリングタイムを設けるようにしています。メリハリのなさに起因する疲れが、多少は軽減したように感じています。

学生からのオンラインでの質問への対応も、予想を超えて悩ましいものがあります。

学生からのオンラインでの質問への対応も、予想を超えて悩ましいものがあります。

リモート授業では、チャット機能や簡単なメール機能を使って、学生が質問しやすい環境を整えています。大教室でのリアル対面授業で手を挙げて質問するのには抵抗があったけれど、オンラインだと手軽に質問できる――学生にとっての心理的ハードルが下がったのは良いことで、実際、質問の件数はとても増えています。

しかしながら、質問の内容は今までの授業を聴いていれば分かるものや、授業が前提としている中学・高校レベルの知識に関するものが大半です。またマナーの悪い、失礼な物言いの質問も少なからずあります。こうした質問にひとつひとつ丁寧に答えるのは、相応に精神的な負担を伴います。

これは、企業の「内部通報窓口」と似たものがあります。内部通報窓口の多くは、寄せられる情報のうち肝心な「社内での不正行為に関する情報」は数えるほどで、たいていは「上司や同僚の誹謗中傷」に類するものばかり、という「石のほうが多い、玉石混交」状態にあります。情報を受ける側の窓口担当者は、精神的な苦痛を感じています。それでも内部通報窓口は必要であり、社内の情報提供者にとってのハードルは低くしなければなりません。なぜならば、そうした「石」に見える情報のなかに、時には「不正のシグナル(端緒となる情報)」が隠れていることがあるからです。

同様に、学生の質問についても、受けるハードルを低くして、おのおのの質問に対し真摯に対応しなければなりません。質問の中には、教員の独善を排し、授業の改善に結びつくような貴重なコメントが隠れているかもしれないからです。

とはいえ、あまり想像したくないシナリオですが、受け付けのハードルを低くするあまり、学生のオンラインでの質問が激増して「石」が大多数の玉石混交状態に陥った場合には、チャットボットの導入が必要になる可能性があります。チャットボットとは、AI(人工知能)を使って自動的にチャット(対話)するロボットで、企業のコールセンターに導入され始めています。

企業のコールセンター業務は、どんな態度のお客様にも明るく接し、失礼な受け答えをするお客様であっても淡々と対応しなければならない仕事であり、典型的な感情労働(肉体労働、頭脳労働に続く第3の労働形態。労働者は、自らの感情を擦り減らし、精神的負担を負うことで対価を得る)と言われています。そのストレスを軽減するために、チャットボットを顧客対応に取り入れているのです。大学でも、大学教員の精神的負担を減らすために、学生の質問対応においてチャットボットが教員をサポートする時代が来るかもしれません。

学生からの質問に関して、最後に一言。最近、企業の新卒採用面接で、「当社に関して何か訊きたいことはありますか」と企業側が学生に問いかける「逆質問」が増えてきました。「どんな質問をするか」=「質問力」には、その人の知性や問題意識を含む「総合力」が如実に表れるため、企業は逆質問に対する学生の受け答えを重視しています。私たち教員も、学生からの質問には引き続き謙虚かつ真剣に対応していきますので、学生の皆さんにも、「質問力」に磨きをかけてもらいたいと思う次第です。

以上、リモート授業が始まってみてわかった大学教員にとっての想定外の苦労について綴ってみました。リモート授業については、まだまだ不十分な点が数多くあると思います。私たち大学教員は、ここで書いたような苦労など吹っ飛ばして、より良いリモート授業のあり方を追求していかなければなりません。

一方、学生にも、リモート授業をはじめ新型コロナウィルスによって激変する社会環境を「稀有なチャンス」「リアルな教材」と捉えて欲しいと思います。そして、「自分たちの世代は将来社会に出てからのニューノーマル(新常態)に前もって慣れ親しみつつあるのだ」とポジティブに考えてください。その上で――

「コロナへの緊急対応で大人たちが混乱する中、自分たち若者はどんな社会変革を起こし、どのような形で持続可能な世界をつくっていくのか」

頭を悩ませながら考え抜いて欲しいと思います。

(構成/鍋田吉郎)

*大学と一口に言っても、実験や実習が欠かせない工学系・医薬系や、実技が不可欠の体育系・芸術系、また人文科学系でもフィールドワークが必須の分野など、事情は様々です。本稿は、講義とゼミナールを主軸に置く人文科学系の教員から視たものとご理解ください(筆者より)。

*ここに記す内容は渡邊隆彦准教授個人の見解であり、渡邊准教授の所属する組織としての見解を示すものではないことをご承知おきください(ヒューモニー編集部)。

連載第5回「春学期終了--浮き彫りになった課題」(8月7日掲載予定)